Os investimentos e negócios de impacto germinam no Brasil, representando mais um elo na corrente pela redução das desigualdades

A desigualdade social e de renda no Brasil tem alcançado patamares capazes de enrubescer até o menos empático dos cidadãos. A nona maior economia do mundo (em 2016 era a sétima) é também uma das mais desiguais. Em seu último relatório, a organização não governamental Oxfam informa que a roda da redução da desigualdade no Brasil parou de girar: “A distribuição de renda estagnou e a pobreza voltou com força” (acesse o relatório País Estagnado).

A trajetória que nos trouxe ao atual estágio de injustiça social está devidamente registrada, mas o caminho que vai tirar o País dessa enrascada ainda é difuso e mal pavimentado. A boa notícia é que se ramifica pelo mundo uma iniciativa nascida no Reino Unido, capaz de ajudar a construir uma realidade mais dignificante por aqui: são os chamados Investimentos e Negócios de Impacto Social e Ambiental.

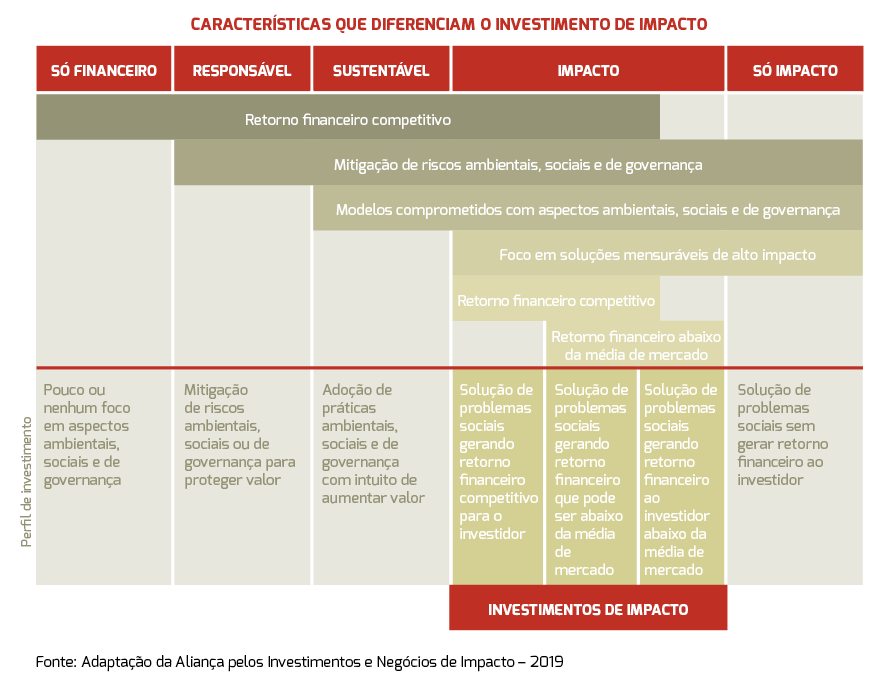

Trata-se de um campo formado por modelos de negócios de qualquer formato jurídico, com missão e soluções voltadas para a resolução de problemas sociais e ambientais (mais em gráfico abaixo). Diferente das ONGs, os negócios de impacto não dependem de doações, embora possam recebê-las para dar início à prototipagem de produtos.

Segundo o coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getulio Vargas (FGVcenn), Edgar Barki, muitos as denominam “empresas do Setor 2,5”, pois reúnem o propósito do Terceiro Setor, de promover mudanças socioambientais, com a ideia de eficiência de mercado e geração de receita das empresas tradicionais que compõem o Segundo Setor.

Essas são definições de um movimento ainda em fase de crescimento no País, com vários gargalos e zonas cinzentas, mas com grande potencial de promover uma transformação gradual da realidade brasileira, haja vista a entrada de novos fluxos de capital para financiar inovações sociais que respondam a problemas sistêmicos. Vários atores usam a Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil como referência para conceituar esse campo.

As experiências também não deixam mentir. Mesmo fora de São Paulo, muitos já devem ter ouvido falar no Jardim Ângela, um bairro de periferia na Zona Sul da cidade que, nos anos 1990, foi apontado pelas Nações Unidas como o local mais violento do mundo para se viver. De lá para cá, muitas intervenções ocorreram para mudar esse status quo, tanto de fora para dentro (políticas públicas e ações sociais), como de dentro para fora. Na última década, ações criativas locais de âmbito cultural, social e econômico passaram a aflorar, não só no Jardim Ângela, mas nas periferias das capitais brasileiras em geral. Nesse contexto, em 1999, nasceu A Banca (abanca.org.br), hoje um negócio social de impacto, cofundado pelo empreendedor Marcelo Costa, conhecido na quebrada como DJ Bola.

A Banca começou suas atividades na garagem da casa dos pais do DJ como um movimento juvenil de promoção da cultura hip hop. Depois de algumas reinvenções, passou por várias aceleradoras de negócios de impacto até se tornar uma produtora cultural de impacto social financeiramente sustentável. Além de atividades relacionadas à música, à cultura e a eventos de hip hop, e de uma recém-inaugurada aceleradora, A Banca desenvolve o projeto Vivência de Cultura Urbana, voltado aos alunos das escolas particulares dos ensinos Fundamental e Médio, localizadas em bairros centrais da cidade. A missão, segundo DJ Bola, “é romper, por meio da música, as barreiras sociais invisíveis que separam a sociedade”.

O ecossistema

A jornada de DJ Bola e tantos outros empreendedores, da periferia ou não, para transformar sonhos em negócios de impacto social rentáveis, em geral, não resulta de “voos solo”. Em algum momento de suas trajetórias, eles se deparam com um ecossistema composto por uma miríade de atores intermediários das mais variadas competências: pesquisadores, gestores públicos e do Terceiro Setor, incubadores, aceleradores, empresários, investidores. Cada um doa certa dose de energia, competência e recursos financeiros a fim de alavancar empreendedores cujos negócios trazem um componente de inovação capaz de provocar um impacto social e ambiental positivo em suas comunidades – ou em qualquer outro lugar do mundo, dependendo da sua capacidade de escala.

“Estes agentes estão inter-relacionados e são interdependentes, desejavelmente organizados na forma de um grafo [rede], no qual todos os atores se conectam em um mesmo nível”, analisa Jorge Luis Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC-RS (leia mais sobre o “ecossistema” nesta reportagem).

Considerando o volume de projetos de impacto em eclosão pelo País, não chega a ser um exagero dizer que tudo aconteceu bem de repente. No começo dos anos 2000, o governo do Reino Unido convocou gestores do mercado financeiro, para compartilhar o desafio de atrair mais capital privado para financiar soluções inovadoras voltadas à resolução de problemas sociais – que se somaria aos recursos governamentais, às doações de organismos internacionais, ao investimento social privado e à filantropia.

Por aqui, o governo brasileiro assumiu o seu papel nesse ecossistema em 2016, após ser provocado pelas organizações da sociedade civil e entender a relevância do tema. Segundo Lucas Ramalho Maciel, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Subsecretaria de Inovação do Ministério da Economia, o governo “desenvolveu uma série de ações para catalisar e potencializar o que já estava sendo implementado”.

Seu principal movimento foi montar um grupo de trabalho para elaborar a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto), política nacional de 10 anos que traz dezenas de propostas de ações estratégicas de fomento ao empreendedorismo de impacto no País. A Enimpacto hoje está ligada à secretaria no Ministério da Economia.

O papel do governo é crucial para o desenvolvimento do setor. É a opinião da superintendente executiva da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Sheila Oliveira Pires. “É crucial porque, primeiro, tem um poder muito maior para estimular o surgimento de uma legislação favorável à criação de novos empreendimentos; segundo, porque pode inserir critérios em suas compras públicas que estimulem empresas com propósito social”, afirma. Outro mecanismo de fomento ao alcance do governo é a redução de barreiras para os investimentos, entre outras ações possíveis que estão listadas no documento da Enimpacto (mais neste artigo).

Bem antes de o governo brasileiro começar a interagir nesse campo, o “radar” de Graziella Comini, coordenadora do curso de graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP) já havia captado as primeiras articulações no exterior. “Esse tema surgiu para mim na virada do século como uma curiosidade acadêmica. Mas, por volta de 2010, comecei a perceber um movimento de alunos que vinham com interesses inspirados na Artemisia [ONG pioneira em aceleração de negócios de impacto] e no Choice [movimento de capacitação de universitários], por exemplo.” Eram jovens que tinham vontade de fazer a diferença em relação às desigualdades sociais, mas não viam no voluntariado um espaço tão efetivo.

Renata Nascimento, empresária e fundadora do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), um dos articuladores do campo, tem esperança que esses jovens serão os agentes de uma mudança de mindset [predisposição para um determinado tipo de modelo mental] nas empresas em geral. “A sociedade tem expectativas maiores em relação ao papel das empresas e, se quisermos atrair os melhores talentos, a proposta de valor deve incorporar propósito social e ambiental. Os jovens hoje buscam se aproximar de organizações mais cidadãs e sustentáveis”, afirma a empresária.

Modelos e medidas

Uma característica inicial dos investimentos e negócios de impacto no Brasil foi a relação com os ideais do prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus, fundador do banco Grameen, de microcrédito, e de dezenas de negócios sociais em Bangladesh. Na concepção de Yunus, um negócio social não contempla a distribuição de dividendos. Ou seja, os acionistas de um negócio de impacto social deveriam abrir mão do retorno financeiro sobre o lucro para reaplicá-lo no próprio crescimento do negócio.

Hoje, no entanto, várias empresas de impacto adotam a distribuição de dividendos. Inclusive, de acordo com Edgard Barki, fundos de investimentos, como o Vox Capital ou a MOV, investem apenas em negócios de impacto que adotam essa prática (mais nesta reportagem).

Outro pilar bastante debatido nesse campo diz respeito aos empreendedores se dedicarem também à avaliação e à mensuração de seus impactos. Dar transparência a essas informações resulta em credibilidade para o negócio e, consequentemente, atrai novos investimentos que, por sua vez, dão escala aos impactos. Para Diogo Quitério, gestor de programas do ICE e membro da diretoria executiva da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, não basta o empreendedor dizer que gera um impacto. Ele precisa ter clareza da transformação que deseja promover e mostrar indicadores de como faz isso.

Esse é o pensamento também do investidor social britânico Sir Ronald Cohen, tido como “o pai” do investimento de impacto. Ele escreve no livro On Impact – A guide to the Impact Revolution, publicado em 2018, que a mensuração de impactos sociais não só é possível como essencial. “Grandes empresas só integrarão o modelo de risco-retorno-impacto quando os investidores puderem medir e comparar o seu impacto de forma confiável”, afirma (mais na Entrevista).

Enquanto alguns acreditam que a mensuração seja um divisor de águas nos negócios de impacto, outros a relativizam, principalmente no início do empreendimento. Embora alinhado à ideia da importância da mensuração, para Edgard Barki, isso não deve ser uma exigência. “O empreendedor de impacto social já tem toda uma dificuldade de colocar o negócio de pé, de trabalhar com a burocracia do País, de contratar gente, de sofrer inadimplência, de precisar de fluxo de caixa e, além de tudo isso, dizemos a ele: ‘Isso não é suficiente, você tem de mensurar seu impacto’”, argumenta.

Ainda não existe um consenso sobre o melhor método e o quão profunda deve ser a mensuração de impacto social, mas uma solução poderá vir da tecnologia. A Social Good Brasil, organização precursora do Tech for Good (Tecnologia para o Bem), uma tendência mundial do uso de dados para promoção de impacto social positivo, está gestando um modelo tecnológico de mensuração de impacto.

Segundo a diretora executiva, Carolina Andrade, a ideia é desenvolver uma tecnologia que ajude o empreendedor social não só a coletar dados e a monitorar o impacto, mas mostrar que, com isso, ele pode aprender ainda mais sobre o próprio negócio. Por meio desses dados, os empreendedores passariam a tomar decisões baseadas em evidências, em lugar de “achismos” e percepções. “Nosso propósito na Social Good é unir tendências de tecnologia a competências humanas e contribuir para a sociedade atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS], que definem soluções e aspirações globais para 2030”, diz (mais sobre mensuração em quadro nesta reportagem).

Empreender é o novo emprego

Os 17 ODS e suas 169 metas, com as quais o Brasil contribuiu e se comprometeu, são uma grande oportunidade de reduzir a pobreza e outras externalidades negativas. O setor privado é um dos principais parceiros da ONU nesta agenda de desenvolvimento e os negócios e investimentos de impacto social e ambiental, por sua vez, podem contribuir para que toda essa engrenagem opere de forma mais azeitada. Mas, para isso, ganhar escala é fundamental. “E isso já vem acontecendo”, diz Anna de Souza Aranha, diretora da aceleradora Quintessa.

Para dar base à sua afirmação, ela aponta três movimentos. Um diz respeito ao grande número de negócios existentes há muito tempo que não se identificavam como de impacto e passam agora a se reconhecer como tal. Outro se refere aos jovens, em número cada vez maior, que querem sair da faculdade e empreender nessa linha, e aos profissionais em transição de carreiras que estão optando por trabalhar em algo com mais propósito de impacto. O terceiro é o crescimento do empreendedorismo como um todo no País.

Uma consulta ao Mapa de Negócios de Impacto Social + Ambiental, elaborado pela Pipe Social, permite conhecer as movimentações do setor – como tem se expandido, perfis de negócios, lacunas do mercado e estratégias de investimento (acesse pipe.social/mapa2019).

Marco Gorini, sócio-fundador da Din4mo, empresa que nasceu com o propósito de fortalecer negócios de impacto socioambiental, considera estratégico para o desenvolvimento nacional provocar o empreendedorismo de impacto. Ele cita como exemplo a questão do desemprego crescente – em janeiro último, a taxa chegou à marca de 12% da população economicamente ativa, o que representa 12,7 milhões de pessoas, segundo o IBGE. O pior é que parte desse problema é estrutural. De acordo com Gorini, são postos de trabalho que foram extintos, e não vão mais voltar.

“A tendência é de que os jovens não consigam mais os empregos clássicos”, afirma. Ele chama atenção, no entanto, para o modelo de empreendedorismo que poderá substituir empregos. Há dois tipos deles, o de oportunidade e o de necessidade. Naturalmente, em um país com tantos milhões de desempregados o empreendedorismo de necessidade é muito maior. Assim, quando fala em estratégia de desenvolvimento nacional, Gorini está referindo-se não aos que foram empreender para sobreviver ao desemprego, mas àqueles que querem empreender por talento e vocação. “É muito legítima essa iniciativa. Quem tem necessidade deve empreender mesmo, mas não necessariamente é este empreendedor que vai provocar o impacto de que estamos falando”.

Mesmo com toda a perspectiva de crescimento existente – só na FGV são quatro disciplinas sobre o assunto –, Edgard Barki fala também sobre os limites dos empreendimentos de impacto. Eles não têm a pretensão de resolver todos os problemas sociais do Brasil, mas podem complementar soluções, “especialmente mitigando ou resolvendo algumas vulnerabilidades da sociedade nas áreas de saúde, moradia e educação”, diz.

Outra questão apontada por ele é que grande parte dos empreendedores sociais ainda são pessoas de alta renda tentando resolver problemas da baixa renda. “Aceleramos por ano 10 negócios de impacto em periferias para mudar um pouco essa lógica” (leia sobre empreendedorismo “da base para a base” neste artigo).

Sobre esse aspecto, A Banca fundou sua própria aceleradora há pouco mais de um ano – a Aceleradora Negócio de Impacto da Periferia –, para fomentar projetos, coletivos e negócios de periferia que gerem impacto financeiro, social e ambiental na base da pirâmide.

Essa é também a linha de trabalho do escritor norte-americano Stuart Hart, fundador da Enterprise for a Sustainable World, organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar as empresas a fazer a transição para a sustentabilidade. A solução, segundo ele, pode estar na própria base da pirâmide que se deseja impactar. No artigo “A Riqueza na Base da Pirâmide”, Hart explica que o capitalismo assumiu implicitamente que os mais ricos são atendidos pelo setor empresarial, enquanto os governos e as ONG protegem os mais pobres e o meio ambiente.

Conforme Hart, essa divisão implícita é mais forte do que muitos imaginam. De gestores em organizações multinacionais a formuladores de políticas públicas e ativistas em ONG, todos incorporam essa histórica divisão de papéis. Sua conclusão é a de que os negócios de impacto social representam uma grande oportunidade de quebrar essa “regra”. É possível “unir os mais pobres aos mais ricos, em todo o mundo, em um único mercado, organizado ao redor do conceito de crescimento e desenvolvimento sustentável”, acredita.