No sobe e desce das marés, os manguezais da Amazônia guardam riquezas ainda desconhecidas e demandam políticas públicas para a qualidade de vida, uso sustentável e aproveitamento desse grande “poço de carbono”, estratégico na mitigação climática

A Amazônia brasileira é um manancial de superlativos, para o bem ou para o mal. Clichês à parte, representa a maior floresta tropical do globo terrestre, mas também registra os maiores índices de desmatamento, com metade das emissões nacionais de gases-estufa. Possui, ainda, a maior biodiversidade e um dos mais amplos acervos de povos e culturas ancestrais, além da mais volumosa bacia hidrográfica do mundo, apesar de muitos habitantes não terem acesso à água e tratamento de esgoto. Mas há um destaque a mais, não menos importante, quase nunca citado nas manchetes: a região é dona da maior faixa contínua de manguezais do planeta, na imensa zona costeira onde a floresta de terra firme encontra o Oceano Atlântico – um mundo a ser desvendado, no qual a lama inóspita esconde um tesouro na corrida pelos cifrões do mercado climático do carbono. Junto vem o potencial de romper estigmas culturais e sociais da pobreza e recompensar quem mantém o ecossistema bem conservado.

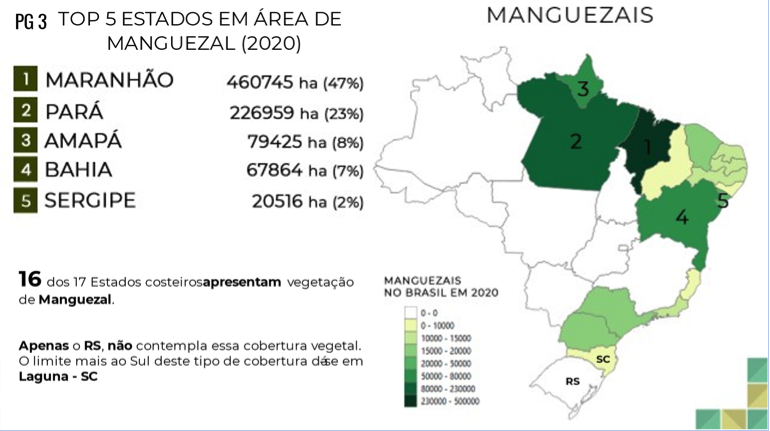

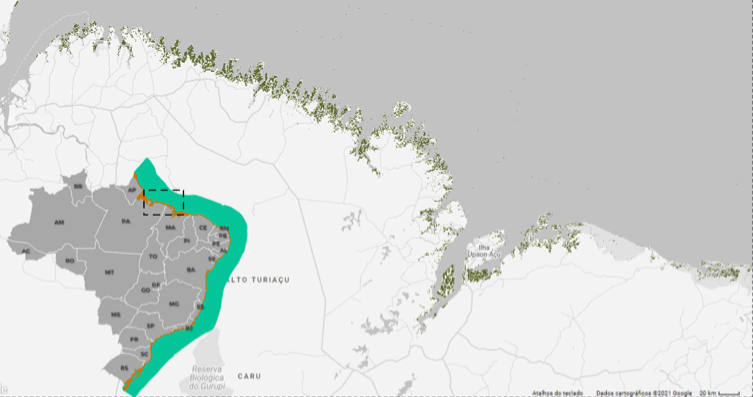

A área é berçário espécies marinhas essenciais à segurança alimentar e renda local, preserva tradições culturais e, por fim, funciona como uma “bomba de carbono”. São mais de 8 mil Km de extensão no Amapá, Pará e Maranhão, abrangendo 80% dos manguezais brasileiros, com o diferencial amazônico: a grande quantidade de matéria orgânica descarregada pelo Rio Amazonas na foz, no total de 10 toneladas de sedimentos por segundo. O resultado está na exuberância do mangue com árvores de até 30 ou 40 metros, em comparação aos quatro metros verificados no restante do País. Um cenário selvagem, 89% protegido em unidades de conservação, principalmente reservas extrativistas marinhas, habitadas por populações tradicionais – usuárias e guardiãs dos recursos naturais.

Nesse território isolado e na maioria bem conservado, o Pará, com 227 mil hectares, destaca-se pela segunda maior extensão de manguezais do País (23%), atrás do Maranhão (47%). E para lá nos dirigimos, por avião, estradas, barco e trilhas, em busca de respostas: como as comunidades locais convivem com o ecossistema? Quais as contribuições da ciência para políticas públicas de conservação, uso sustentável e garantia de direitos? Em que medida os impactos, como a mudança climática, colocam em risco as riquezas locais?

De Belém, partimos para a cidade Bragança (PA), famosa pela apreciada farinha da mandioca, pelos prédios históricos bem cuidados, pelas festas religiosas e pelo título de capital brasileira do futsal, reunindo quadras e campos de futebol em várias esquinas, com concorridos torneios amadores que trazem astros nacionais do esporte. Mais que isso, chamam atenção as indústrias pesqueiras e a quantidade de barcos no cais do Rio Caeté, que banha a cidade. Não à toa, o município é o maior produtor mundial de pargo, peixe vermelho exportado com 15 cm de tamanho para caber inteiro no prato dos americanos. Há também pescada-amarela, corvina e várias outras espécies comerciais beneficiadas por um fator que faz toda a diferença: a existência dos grandes manguezais.

Riscos da degradação

Bragança é o terceiro município com mais áreas de mangue no Pará, atrás dos vizinhos Augusto Correa e Viseu – o top 3 do País, perdendo apenas para o campeão Amapá (AP) e o vice, Cururupu (MA). Da cidade, a rodovia PA-458, de ótimo asfalto, dá acesso à Praia de Ajuruteua e tornou-se exemplo de risco ambiental. Com 36 Km, a estrada é a única do mundo a cortar de cabo a rabo, em linha reta, um manguezal. Construída à base do “custe o que custar” na década de 1970, no contexto do regime militar, o objetivo foi permitir o acesso ao mar e promover o “desenvolvimento” das comunidades.

O percurso é uma aula sobre as feridas que podem acontecer após obras sem estudos ou critérios ambientais. De um lado, observa-se o mangue alto e vigoroso; de outro, áreas ralas com o mangue anão, que pode existir naturalmente, mas que ali é resultado do bloqueio da estrada às águas das marés. Ao longo de 40 anos, com dificuldade de se recuperar naturalmente, as árvores investem energia em eliminação de sal – existente em grande concentração na área degradada – e não em produção de biomassa para crescimento.

No carro, o engenheiro de pesca John Gomes, com dissertação de mestrado sobre a cadeia produtiva do caranguejo-uçá, principal recurso da biodiversidade utilizado naqueles manguezais, aponta para a paisagem mostrando os estragos. Ele defende a busca de oportunidades para as populações locais, mas não de um jeito devastador: “Um ecossistema morreu; de um lado você vê vida; de outro, nada. O caminho é grande, mas um dia veremos o desenvolvimento conversar com a questão ambiental e social, para vermos a vida nos dois lados”.

A contar por sua história pessoal de vida, o desafio é possível. A rotina de trabalho de Gomes requer olhar sistêmico e contato permanente com pesquisadores, lideranças comunitárias e demais atores locais mobilizados pelo projeto Mangues da Amazônia, do qual é gestor. A iniciativa envolve profissionais de diversos perfis, visando a recuperação de espécies-chave dos manguezais por meio de estratégias de manejo com participação das comunidades e geração de dados para investimentos no uso sustentável e políticas públicas.

Na rota da “transmangal”, avistam-se campos, lagoas, barracas que vendem peixes e mariscos, e placas indicando os chamados “furos”, os pontos onde os pescadores acessam o mangue nas canoas. No final do percurso, na Vila dos Pescadores, a empreendedora Maryllin Oliveira, a Mel, trocou o mercado de turismo na capital paraense pela aposta nos serviços ecossistêmicos dos manguezais, fazendo-os valer mais em pé. Não demorou para a casa de pescador comprada pela empreendedora ser transformada em restaurante e pousada – batizada de Kiall, palavra típica da vila que significa pegar peixe de graça como troca de favores.

Na cozinha, mulheres locais dão o toque do conhecimento tradicional ao cardápio, e periodicamente são estimuladas a ousar em novas receitas com auxílio de chefs famosos. Em recente festival gastronômico, a novidade foi o caviar com ovas de pescada-amarela, aproveitando o que antes era jogado fora. “É uma forma de reduzir a pressão sobre a espécie”, justifica Mel. Em paralelo, guias da comunidade conduzem visitantes em áreas onde é feita a extração do turu, marisco da família da ostra que cresce na madeira de árvores de mangue.

“Tudo que sai do mangue para a cozinha é gostoso, sendo da Amazônia é mais gostoso ainda, porque há vários valores envolvidos na relação com o ambiente natural”, diz a empreendedora, em busca de maior valorização do manguezal bem conservado. “Meu negócio depende dessas florestas; sem elas, a erosão costeira do mar causa destruição”.

Aposta na conservação

Nas proximidades, a praia de Ajuruteua retrata o problema. Muros de contenção erguidos com pedras tentam barrar o avanço do mar, nesta região conhecida como Amazônia Azul, quando na verdade é multicolorida – verde na temporada seca ou marrom, no período de chuvas em que é maior a quantidade de sedimentos levada pelos rios. O balneário cercado de mangue em peculiar paisagem, atração para veranistas de várias regiões, busca melhor infraestrutura e caminhos de maior valorização, aproveitando a marca “Amazônia”.

Ao contrário dos manguezais das demais regiões brasileiras, na Amazônia a luta é por mantê-los em pé – e não, necessariamente, mitigar os danos da especulação imobiliária na proximidade das cidades e de atividades econômicas, como a produção de sal e a aquicultura de grande porte, principalmente camarão em cativeiro. O isolamento geográfico devido a barreiras naturais e à criação de reservas de uso sustentável tem livrado os mangues amazônicos de grandes impactos. Com isso, a narrativa é de reconhecer e valorizar o maior diferencial: a conservação – uma agenda positiva em meio ao mar de lama em torno do crescente desmatamento da floresta em terra firme, que carrega ilegalidade e degradação e coloca o País na berlinda global da mudança climática.

As imagens de satélite comprovam o cenário. Segundo dados do MapBiomas, 84% da cobertura de vegetação de mangue se manteve estável, em 20 anos, na região. Como houve conversão em 9% da área e ganho de 7%, a perda líquida do verde foi de apenas 2% neste período. “Isso ocorre não como algo planejado, mas por conta das características naturais e sociais da Amazônia, com a dificuldade de logística e ocupação, longe dos grandes centros”, explica César Diniz, coordenador técnico do levantamento.

Pedro Walfir, coordenador geral do tema zona costeira do MapBiomas, explica: “Ninguém ousa destruir grandes áreas de mangue, porque isso é muito caro, e nada indica que o preço do camarão vai subir a ponto de compensar os custos financeiros, sociais e políticos de uma ameaça aos manguezais da região”.

Na Amazônia, derrubar a floresta de terra firme para retirar madeira é mais simples e rentável, mas a voracidade da degradação, sem áreas próximas para desmatar, aumenta a pressão sobre os manguezais e os apicuns – áreas adjacentes que, devido à dinâmica natural das zonas costeiras, podem dar espaço a futuros manguezais e vice-versa. A área de mangue na foz do Amazonas é reconhecida globalmente como Sítio Ramsar, no total de 3,8 milhões de hectares entre o Amapá e o Maranhão, abrangendo 23 Unidades de Conservação federais e estaduais. O título internacional contribui para a conquista de novas parcerias, acordos de cooperação, apoio às pesquisas e financiamento para projetos de conservação.

Necessidade de valorização

“Há conhecimento científico, mas faltam políticas públicas ligadas à capacidade social de reconhecer os bens do ecossistema”, destaca Walfir. Ele defende o envolvimento de toda a sociedade brasileira – não somente de quem vive nessas áreas e empiricamente sabe o valor para o sustento.

Segundo Diniz, o desafio de aliar desenvolvimento econômico e conservação dos manguezais esbarra na incoerência política e na ausência do estado: “O Pará virou as costas para a zona costeira, historicamente pouco desenvolvida”. O plano estadual de mudança climática, com ações e metas para 2050, não inclui o potencial dos manguezais como sumidouro de carbono.

Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) informa que instituiu a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro do Pará – PEGC, Lei Estadual n.º 9.064, em 25 de maio de 2020, que estabelece como um de seus objetivos a valorização das áreas prioritárias de preservação da biodiversidade, garantindo amostras representativas do ecossistema e do patrimônio genético, com a finalidade de proteger as espécies existentes e perpetuar sua evolução natural. Informa, ainda, que está em fase de implementação do projeto Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), instrumento que atenderá, por meio da elaboração e efetivação de planos, programas, projetos e ações, as demandas diagnosticadas em áreas de manguezal, incluindo os atores sociais que dependem do ecossistema para sua subsistência e fonte de renda. Com isso, pretende assegurar a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais do Estado, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida de suas populações.

Como Área de Preservação Permanente (APP), na maioria em unidades de conservação, os manguezais precisam do poder público para fazer a lei ser cumprida e garantir que sejam bem utilizados, apesar de ameaças de interesses econômicos e políticos. Neste ano, uma decisão do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), presidido à época pelo então ministro Ricardo Salles, derrubou normas de proteção a mangues e restingas para beneficiar a construção de resorts e outros empreendimentos – o que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro.

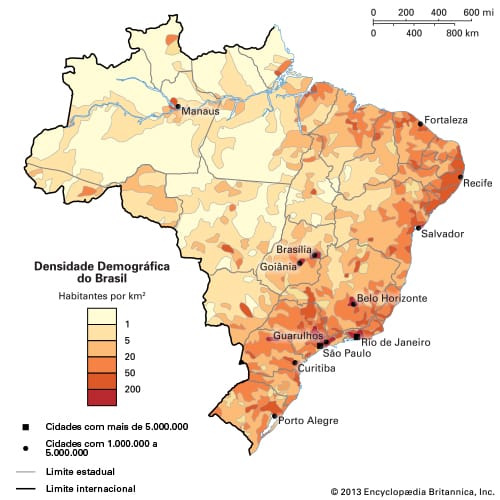

Como pano de fundo, impera a falácia cultural de associar manguezais à pobreza: “São áreas ricas e sensíveis ecologicamente, mas vistas como locais inóspitos pela lama e insetos, em que os mais pobres nas cidades acabam sendo empurrados para morar nas proximidades, sem o suporte do poder público, com baixos índices de renda e escolaridade, além da vulnerabilidade social”, analisa Walfir.

Essenciais à biodiversidade marinha, os manguezais sustentam 70% da atividade pesqueira, protegem a costa contra a erosão do mar e estocam carbono no solo e nas árvores em níveis até 12 vezes acima dos registrados na floresta tropical. Devido a esses serviços, é expressivo o potencial de mobilizar capital em benefício de quem os protege, a começar pela necessidade da restauração do que já foi degradado. Estudo liderado pela The Nature Conservancy (TNC) indica que o desafio de recuperar os ecossistemas costeiros requer investimento de US$ 27 bilhões a US$ 37 bilhões por ano, no mundo.

De acordo com a ONU, 120 milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos manguezais como meio de subsistência. Mais de 67% deles foram perdidos ou degradados até hoje, e restaurá-los é cinco vezes mais econômico do que construir “infraestrutura cinza”, como muros de contenção, que não ajudam na mudança climática. A estimativa é de que restauração dos manguezais beneficia, também, a economia: um hectare vale entre US$ 33 mil e US$ 57 mil por ano. Segundo o Programas da Nações Unidas para o Meio Ambiente, cada dólar investido na restauração dos manguezais gera um benefício quatro vezes maior.

Laboratório a céu aberto

“Queremos dar visibilidade a esse ecossistema, com base na ciência, fortalecimento da organização social e maior reconhecimento das populações que o protegem”, ressalta Marcus Fernandes, coordenador do Lama, o Laboratório de Ecologia de Manguezais da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Bragança, centro operacional dos trabalhos integrados ao projeto Mangues da Amazônia, realizado pelo Instituto Peabiru e patrocinado pela Petrobras.

A iniciativa prevê a recuperação de 12 hectares de manguezais já impactados, com engajamento social, mobilizando 6 mil moradores em três reservas extrativistas dos municípios de Augusto Corrêa, Bragança e Tracuateua, no Pará. Em dois anos, o plano é o plantio de 60 mil mudas das três espécies de árvores de mangue dominantes na região, com construção de viveiro e monitoramento.

Em paralelo, são desenvolvidas ações educativas e estudos voltados a ampliar o conhecimento científico sobre esse ecossistema, na Amazônia. “Temos assento nos conselhos municipais, com a função de mediar demandas das comunidades junto ao poder público”, informa Fernandes. Além disso, o plano é obter dados para subsidiar o manejo do caranguejo-uçá e da madeira de mangue, bem como critérios para o mercado climático de carbono, baseados na realidade da região.

Segundo o pesquisador, “a ideia é sugerir políticas públicas mais amplas de ordenamento para esse ecossistema no nível federal, olhando a conservação e a qualidade de vida, para além das regras de uso específicas de cada reserva extrativista”. Após a COP 26, a Conferência da ONU sobre mudança climática, realizada em novembro, as consultas em torno de possíveis projetos de créditos de carbono nos manguezais amazônicos se multiplicaram, diz Fernandes. No boom ESG (ambiental, social e governança, em inglês) envolvendo empresas e mercado financeiro, a busca por compensação de emissões de gases-estufa por meio da conservação dessas florestas deverá se intensificar.

Em campo, pesquisadores investigam quanto os mangues amazônicos estocam e emitem de carbono. A rotina inclui traslados de barco, acampamento na mata e longas caminhadas, não raro com o pé na lama, para demarcar as áreas de pesquisa e medir a biomassa das árvores (peso, diâmetro e altura) com apoio do conhecimento tradicional de pescadores de caranguejo.

Processados por equações já existentes para determinar qual o estoque de carbono de 1 hectare de manguezal, os dados colhidos em três municípios são depois extrapolados para toda a Península de Bragança. “O objetivo é fazer a descrição mais fiel possível da floresta, com planos de expandir para toda a região costeira da Amazônia”, afirma o biólogo Paulo César Virgulino, pesquisador do Lama. Ele explica que os manguezais são pouco estudos e por isso há lacunas de informações confiáveis sobre as espécies e sua distribuição, além da falta de dados sobre biomassa abaixo do solo. “Já sabemos no geral que esse ecossistema é grande sumidouro de carbono, mas precisamos definir quanto e em quais condições”, observa.

Simultaneamente, em outra linha de pesquisa, a bióloga Emylle Paixão mede as emissões de gases do solo, resultado da decomposição de matéria-orgânica, como as fezes de caranguejo e as folhas que eles comem nas tocas. O trabalho compara o que é emitido em ambientes naturais e em áreas degradadas que foram reflorestadas, na intenção de aferir o balanço de carbono, cruzando com dados sobre a quantidade estocada na biomassa. “Na Década dos Oceanos, precisamos conhecer melhor o papel dos mangues no contexto da mudança climática”, ressalta a pesquisadora.

Um dos cientistas estrangeiros que pesquisam a região, o pesquisador John Boone Kauffman, da Universidade de Oregon, EUA, publicou estudo com o alerta: “Embora reconhecido como importantes sumidouros globais de carbono que, quando perturbados, são significativas fontes de gases de efeito estufa, nenhum estudo quantificou os estoques nessas vastas florestas de mangue”.

O papel da educação

O esforço vai além da biologia. No propósito de garantir qualidade ao crédito de carbono, com valor no mercado e mais benefícios para as comunidades, é necessário olhar para as questões sociais e culturais – o que se alinha à busca de um novo padrão de desenvolvimento nos mangues de Bragança. O desafio começa pela educação. Na Escola Municipal Brasiliano Felício da Silva, na comunidade Tamatateua, jovens da iniciativa Promangue participam de atividades semanais sobre reflorestamento, debatem temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e frequentam curso de informática visando oportunidades no mercado de trabalho.

“Convivemos com o cotidiano do manguezal, com a natureza, os animais, as cores, e temos interesse de falar sobre eles na internet”, diz a estudante Tayres Souza. Ela reforça um aspecto bem típico desses ecossistemas: o movimento, as cheias e secas, o vaivém das marés.

“Isso é vida”, diz o colega Victor Oliveira, ao lembrar que o pensamento das novas gerações é diferente em relação às antigas, “quando desmatar era uma necessidade”. Ao lado, Pedro Henrique Ribeiro despacha: “Temos consciência que é errado desmatar, mas falta convencer os pais”.

O nome da comunidade, Tamatateua, tem o sufixo de origem indígena “teua”, que significa “muito”, “grande quantidade” – no caso, de tamuatá, peixe no passado bastante popular na região. Outras localidades, como de Bacuriteua (muito bacuri, fruto regional) e Ajuruteua (muito ajuru, fruto do mangue) são também alusivas à biodiversidade, mas há sinais de alerta. “Quando criança víamos muito mais tamuatás no pântano, hoje uma raridade devido às queimadas no verão e às chuvas que não são como antes”, conta Marinalva Ambrosio da Silva, professora da escola local e filha de pescador que hoje trabalha no comércio de caranguejo.

Para a educadora ambiental Aila Freitas, o manguezal é um laboratório de aprendizados. “Ser criança aqui é conviver empiricamente com a natureza, enxergando detalhes que nem sempre observamos, com a paixão por pisar na lama”, afirma. O importante, segundo ela, é “lidar com o meio ambiente para fazer parte dele e não somente para utilizá-lo depois”.

O tema chega a meninos e meninas mais novos, desde os três anos de idade, por meio de materiais didáticos para aprender brincando, além de palestras com cientistas que saem do “Olimpo” acadêmico e compartilham conhecimento com as comunidades, em atividades de campo para observação de fauna e flora. A poluição do lixo, que é queimado ou enterrado nos quintais sem o serviço de coleta pela prefeitura, é uma preocupação na Resex Marinha de Tracuateua, onde o Clube de Ciências mobiliza a curiosidade de mangueboys, quem sabe futuros biólogos ou agentes ambientais.

À frente da associação dos usuários da reserva, a sombra de um grande cajueiro enseja a conversa no fim de tarde, embora as muriçocas já estejam ativas. Lá vem o menino Haddan Figueiredo, um apaixonado por documentários sobre leopardos, leões, elefantes, hipopótamos – todas essas, espécies de outros continentes. E os animais ao seu redor, no mangue? “Não sabia que caranguejo tem sangue”, afirma o garoto, com sonho de ser bombeiro para lutar contra incêndios florestais. Ao seu lado, Adrian Rosário também tem feito descobertas nas visitas do grupo aos manguezais, novidades que até os pais desconheciam. Ele espera um dia reconstruir o que, porventura, tiver sido destruído.

As amigas Manuela Miranda e Carla Beatriz, também. Elas querem ser biólogas. “No mínimo serão defensoras do meio ambiente quando adultas”, observa Adria Freitas, coordenadora das atividades com as crianças, além de pesquisadora que trabalha no mapeamento da trajetória dos caranguejos no mangue por meio de GPS. O objetivo é indicar as principais zonas de extração – atuais e futuras – e o tamanho dos animais capturados, de forma a juntar dados para propor medidas de zoneamento.

O esforço visando a conservação e o uso sustentável desse ecossistema costeiro, com suas peculiaridades na borda amazônica, engloba um elemento-chave para além dos quesitos científicos e educacionais: a identidade cultural. “Há riscos na transmissão das tradições entre gerações”, avalia José Salustiano, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, da UFPA. Ele se dedica a mapear o conhecimento tradicional associado à atividade dos caranguejeiros.

Mantê-lo vivo ajuda a valorizar o mangue em pé, e a consequência dessa perda de identidade pode ser a degradação ambiental. “Apesar de uma atmosfera de pertencimento e de um certo orgulho de ser pescador, os pais em geral querem que os filhos estudem para ter outra profissão, menos dura e mais segura”, aponta Salustiano.

Sem incentivos e oportunidades nos povoados, o resultado é o êxodo de jovens para as maiores cidades – o que se agrava devido a impactos, como a erosão costeira, e à falta de serviços públicos básicos voltados a uma melhor qualidade de vida, tornando esses locais menos atrativos. E vem a pergunta: o que será dos manguezais amazônicos na ausência dos seus futuros defensores? Estariam mais suscetíveis a atividades predatórias?

Quem tem medo do Ataíde?

A força das tradições culturais é chave no uso sustentável dos manguezais, a partir da transmissão de conhecimento intergeracional – desde o manuseio dos artefatos de pesca até a música, poesia, culinária, artesanato e outras referências associadas a esse ecossistema. Inclusive as lendas, como a mitologia em torno do temido Ataíde: uma entidade sobrenatural masculina, protetora dos manguezais, no Pará. Com uma característica corpórea marcante: o grande tamanho do órgão sexual, enrolado ao pescoço.

O ser mitológico é representado pela figura de um homem negro e peludo, que castiga atitudes erradas, como pescar no domingo ou tirar mais caranguejo e madeira do que se deve, e por isso é bastante respeitado pelas comunidades de pescadores. “São entidades que ameaçam aqueles que não cumprem as regras estabelecidas pelos membros da comunidade”, reforça a pesquisadora Roseli da Silva Cardoso, em dissertação de mestrado sobre o tema na UFPA.

O Ataíde junta-se a outros personagens que simbolizam o respeito à natureza na cosmovisão de comunidades tradicionais, como o “boto, a mãe d’água e a mãe da praia”, diz a pesquisadora. Na sua visão, “as narrativas locais dos pescadores contemplam uma infinidade de saberes constituídos pela necessidade de expressar a história de desejos, privações, e algumas vezes, de realizações do caboclo amazônico”.

A tradição inspirou a missão e o nome da Associação Sarambuí (nomenclatura indígena do Ataíde), ONG formada por pesquisadores para ações socioambientais na região, algumas em parceira com o projeto Mangues da Amazônia. A temática abrange a herança da cultura afro-brasileira que marcou a história de ocupação da região de Bragança, no período colonial, principalmente a partir das rotas de comércio vindas do Maranhão, sob influência da presença francesa, na chamada França Equinocial.

Cultura afro, poetas, artesãos, músicos e artistas plásticos

É Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, no Quilombo do América, situado em área costeira de manguezal, em Bragança. Os festejos começaram logo cedo, com exposição de trabalhos escolares sobre o tema, no galpão comunitário, e vararam a noite no ritmo de bandas afro, danças e iguarias típicas da cultura local, como o café preparado com receita secreta à base de ervas. No muro, pinturas reverenciavam mulheres pioneiras que guardam a história da localidade, com a marca do protagonismo feminino.

“Por muitos anos, a retirada de caranguejo, pelos homens, e de mariscos, pelas mulheres, foi a principal atividade, agora sob risco devido à exploração mineral de piçarra e argila pelas indústrias de tijolo e cerâmica, conta Gesiel dos Santos Melo, professor da rede estadual e artista plástico, neto de uma descendente direta dos antigos escravos que buscaram refúgio e abrigo naquelas matas. “A luta de resistência gira em torno da escola quilombola” diz.

Sob influência da tradição afro-brasileira, o culto ao padroeiro São Benedito é destaque no sincretismo religioso que marca a herança cultural associada aos manguezais amazônicos no Pará. Na música, o carimbó e o xote figuram entre os ritmos mais presentes, variando conforme os territórios e suas histórias de ocupação. “É forte a referência da religião em manifestações com danças de origem europeia, como ocorre na Marujada, tradicional festejo de dezembro na Península de Bragança”, aponta o engenheiro de pesca e músico Ruann Lins, pesquisador especializado em etnomusicologia – o estudo da relação entre conhecimento tradicional e música.

“Queremos saber como os manguezais são expressados nas manifestações artísticas ao seu redor”, explica. Seria um campo fértil para dos discípulos de Chico Science, cantor e compositor pernambucano que há 30 anos encontrava na lama a fonte inspiradora para criar o movimento “Manguebeat” – uma alusão aos simbolismos em torno do típico ecossistema da costa brasileira. Naquele ano de 1991, configurava-se na cena recifense o fenômeno cultural de uma batida musical que ganharia fama pela mistura de ritmos regionais, como o maracatu rural e o coco de roda, com a inusitada influência do rock, do hip-hop e da música eletrônica.

“É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo/ Escutando o som das vitrolas, que vem dos mocambos/ Entulhados à beira do Capibaribe, na quarta pior cidade do mundo/ Recife, cidade do mangue, incrustada na lama dos manguezais/ Onde estão os homens-caranguejos/ Minha corda costuma sair de andada, no meio da rua, em cima das pontes/ É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo/ Procurando antenar boas vibrações/ Preocupando antenar boa diversão”

“Antene-se”, Álbum Da Lama ao Caos, Chico Science, 1994

Antes de sair de cena devido a um acidente de carro na avenida que liga o Recife a Olinda, em fevereiro de 1997, Chico Science viu o movimento sair dos guetos e crescer. Na segunda metade da década de 1990, a onda cultural do Manguebeat já contagiava diversos campos com a miscelânea de tradição e modernidade – da gastronomia e literatura às artes plásticas e até ao design de interiores na arquitetura, mesclando o rústico ao sofisticado. Refletiam-se, assim, inquietudes marcantes da última década daquele milênio, juntamente às projeções do imaginário diante do que estaria por vir no novo século.

Carimbó das marés

Na Vila dos Pescadores, próximo à Praia de Ajuruteua, um antigo pescador combina a fama de músico, carpinteiro construtor de casas e conselheiro da Reserva Extrativista Caeté-Taperaçu, vigilante das regras contra impactos ambientais. “Meu pai ensinava: aprende de tudo, meu filho, para viver do que quiser”, conta Lázaro Fernandes, o Mestre Lázaro, que entre as múltiplas funções é rei do carimbó e outros ritmos regionais. “Como filho do mangue, a inspiração vem da natureza; dos biguás, dos guarás, dos ventos, das marés”, diz.

“Nossos manguezais têm muito alimento, onde o pescador tira o seu sustento, quando vem a chuva saciar a sede, logo se transforma em berçário verde”, canta Mestre Lázaro em uma de suas composições. Entre as mais famosas, está a Culhereira Generosa, que versa sobre o “pássaro que – para não comer só – deu sardinha do bico para o maçarico”.

O músico alerta: “O desmatamento só diminuiu porque não há dinheiro para fazer currais de pesca com a madeira de mangue”. Além disso, segundo ele, preocupa a predação da sardinha em época de desova, tornando a espécie cada vez mais escassa. “Sem a espécie, faltará isca para a pesca dos demais peixes, afetando toda a cadeia”, explica.

No povoado Vila Bonifácio, à sombra de uma frondosa siribeira (árvore também chamada de mangue-preto) que restou após a ocupação da área por moradias, Manoel Ramos, o “poeta pescador”, nos aguarda com o notebook já aberto para mostrar as rimas que nasceram do convívio com a natureza. “Precisei pescar e ir para o mangue aos 12 anos, para sustentar a família, e na mochila sempre carregava livros”, conta o escritor, bisneto de retirantes que fundaram a vila após fugirem da seca e da fome no sertão nordestino.

Por questão de saúde, Ramos foi obrigado a deixar a dura rotina e buscou refúgio na escola – primeiro, como vigia; depois, como autor de materiais didáticos sobre questões ambientais, inclusive em literatura de cordel, como a obra “Pescando Saberes”. “Uso a mente das crianças como hospedeira da mensagem que precisa chegar em casa aos pais”, diz. Só em 2012 foi possível concluir o Ensino Fundamental; com as boas notas, pulou o Ensino Médio e, depois, formou-se em Letras. Atualmente, frequenta o mestrado no campo das linguagens e saberes associados à sociobiodiversidade.

“Preservar o meio ambiente não é só conscientização, mas também ideologia, que não chega a ser utopia, basta ter educação”, diz o escritor em um de seus poemas. Ramos defende políticas públicas de educação adaptadas à realidade dos manguezais: “As escolas aqui não precisam formar universitários, mas pescadores conscientes”.

Atualmente, o poeta articula um projeto para resgatar um antigo folclore já esquecido na comunidade, a “serra velha” – uma brincadeira macabra, realizada em março, no Dia de São José. Na tradição, o folguedo consiste na representação de uma cena de terror, no escuro da noite, retratando uma pessoa que é “serrada” como simbolismo de cura, com direito a ruídos de motosserra, gatos miando e até testamenteiro que divide os bens do morto. “A ideia é quebrar o paradigma do pescador como contador de mentiras e fazer uma história verdadeira”, brinca Ramos. “Por conta desse estereótipo, muitos perguntam, ironicamente, por que precisamos aprender mais na escola”.

Povoados rurais de Augusto Corrêa, município paraense vizinho a Bragança, são refúgios de artistas como Marcelino Ferreira, pescador que após uma longa noite no mar para a captura de tainhas e bagres mostrou que o cansaço é menor do que o orgulho de apresentar a sua arte no rústico atelier do quintal. Elaboradas com materiais do mangue, as peças retratam o lado lúdico de um universo que ele busca conservar.

“Aprendi o artesanato vivendo o cotidiano da pesca desde a infância”, revela. O pai, pescador e carpinteiro de barcos, foi fonte de inspiração para as miniaturas de botes e canoas que o artesão produz atualmente, na Vila Perimirim.

“O mangue inspira a arte, que ao mesmo tempo ajuda a protegê-lo”, reflete Ferreira, na esperança de expandir as encomendas para aumentar o nível de conscientização na vila, impactada pela erosão. No local, vive a artista plástica Leila Santos, deficiente auditiva que fez da arte a forma de interagir com a sociedade. “Quando comecei a andar, fazia meus desenhos na areia da praia com fósforos usados pela mãe na cozinha ou com a ponta da caneta-de-mangue [planta pontiaguda típica do mangue]”, revela.

A mãe, professora, foi fundamental para Leila estudar, romper preconceitos e desenvolver as criações com a simbologia do cotidiano, embora, algumas vezes, sem um final feliz. A casa da família, como muitas na vila, foi engolida pelo mar e o episódio se transformou em arte, na pintura mostrando “o lar de madeira transformado em casa de caranguejos e guarás”, conta a artista. “Foram lembranças que o mar levou”, diz.

Formada na universidade em artes visuais, Leila retrata a grandeza do mangue com a marca do surrealismo e do cubismo. Entre as obras premiadas, está a Guaracídios, em que mostra a matança de guarás por baladeiras das crianças e adolescentes, na paisagem típica à frente da comunidade. Após vencer concursos nacionais, o projeto atual são as ilustrações de um livro infantil sobre a vida do caranguejo Peri. “A criatividade tem referência nos manguezais, porque envolvem vidas e fizeram parte da minha história”, ressalta a artista, autora de afrescos pintados no muro da padaria da comunidade, aonde todos chegam para o pão de cada dia.

Foto: Sérgio Adeodato

Percepções sobre o clima

“O manguezal, incluindo os serviços ecossistêmicos culturais, influencia o bem-viver das pessoas para além do espaço físico da lama”, destaca a pesquisadora Indira Eyzaguirre, coordenadora das equipes que mapeiam artistas na região e integrante de um projeto de ciência cidadã que pesquisa a percepção das comunidades costeiras sobre a adaptação à mudança climática.

Nos arredores de Ajuruteua, a iniciativa tem o apoio de Gleice Ferreira, bióloga e liderança comunitária dedicada ao engajamento de mulheres nas temáticas do manguezal e em ações de limpeza das praias. “Dá pena ter um ecossistema tão rico e pouco produtivo para as comunidades, que muitas vezes não reconhecem esse valor”, revela Ferreira, cuja rotina atual, no mapeamento, é ir de casa em casa saber dos moradores o que tem mudado no clima nos últimos dez anos e quais impactos já são sentidos na pesca e captura de caranguejo.

As consultas incluem questões sobre a existência de desmatamento do mangue, as razões para essa prática e a percepção sobre efeitos na renda. “Para além dos dados que serão processados pelos pesquisadores, o trabalho permite levar o tema para dentro das comunidades”, ressalta. Um desafio é lidar com preconceitos: “Somos vistos como caboclos sem informação e direitos, mas a culpa não é dos moradores, mas da falta de oportunidades e políticas públicas”.

Marisqueiras empoderadas

Desde menina, quando ajudava a mãe no trabalho, a marisqueira Maria Edite Ribeiro pega camarão e mexilhão para consumo da família e venda na comunidade, mas após os 50 anos diminuiu a frequência porque agora está cursando a faculdade de Educação no Campo, além de apoiar um grupo de mulheres com rodas de conversa sobre temas como violência doméstica, saúde e educação. “Elas vão para o manguezal nas canoas junto com os catadores de caranguejo e muitas vezes estão em risco – tanto pelo assédio dos homens, quanto pelo pé na lama sem qualquer proteção, sujeito a cortes, doenças e picadas de cobra nos caminhos”, conta Ribeiro.

Por trás dos frutos do mar tão apreciados nos grandes centros, estão o trabalho e as histórias de vida dessas extrativistas, que entregam a produção para atravessadores na beira do porto, recebendo no máximo R$ 140 pelo saco grande. “Devemos tirar, mas também cuidar, porque um dia pode acabar”, afirma a liderança feminina, orgulhosa por ter participado do cultivo de mudas de mangue no viveiro da comunidade.

“A questão do feminicídio é um problema das comunidades”, revela Edna Souza, pescadora de camarão que às vezes vai com o marido para o mar pescar tainha, pescada e camurim. A venda dos mariscos, peixes e caranguejos compõe a principal renda da família, que agora tem receita extra com os docinhos de aniversário que a marisqueira aprendeu a fazer no curso do grupo de mulheres – e as encomendas não param de chegar. “Isso ajuda na maior valorização, porque no geral temos menos valor e direitos porque somos do manguezal”, aponta Souza. Pelos ensinamentos dos pais e avós, lembra a pescadora, a mulher deve trabalhar de manhã na roça e depois lavar roupa e cozinhar para o marido.

Hoje já não é bem assim. Na escola da comunidade, um trabalho em mutirão revitaliza a horta local, que passará a abastecer um projeto conduzido por mulheres: o Paneiro do Mangal, em que os alimentos produzidos nos quintais são vendidos para o dinheiro compor o Clube da Poupança. Anualmente, o valor acumulado com os rendimentos é rateado entre as participantes. O objetivo é fortalecer a sociobiodiversidade da Reserva Extrativista Marinha Caetá-Taperaçu e, ao mesmo tempo, promover a educação financeira. “Não vemos apenas o dinheiro, mas a autoestima e a menor dependência dos homens”, explica Daniele Silva, filha de pescador e aluna de Agroecologia do Instituto Federal de Tecnologia do Pará.

Com apoio para acesso a sementes e outros insumos, as mulheres plantam temperos e outros ingredientes – abóbora, maxixe, cebolinha e couve, por exemplo – complementares na alimentação baseada no manguezal. A agricultura familiar, incluindo a roça de mandioca para a produção de farinha, representa, nessas comunidades, importante renda adicional. Mas o carro-chefe que mais simboliza as tradições e o uso desse ecossistema é mesmo o caranguejo-uçá – recurso natural básico na segurança alimentar e renda, hoje sob os holofotes da ciência em busca de políticas que garantam sustentabilidade.

Caranguejeiros: rotina dura no mangue

Dia sim, dia não, os pescadores de caranguejo saem de manhã cedo para o mangue na maré vazante e retornam por volta de 14h, quando o mar volta a “encher”. Uma linha de ônibus com ponto de partida na praia de Ajuruteua, em Bragança, transporta o pessoal após o trabalho junto com as pencas de caranguejo – desde que pague a mais para levar a mercadoria. Dali em diante, o produto passa por uma sequência de intermediários, desde o “marreteiro” até o consumo final, com preços que podem chegar a sete vezes o que é pago ao extrativista no início da cadeia.

Em alguns casos, no fim de cada jornada, os catadores são recolhidos nas estradas à beira dos mangues pelos “patrões”, que fornecem insumos em troca da exclusividade na venda do caranguejo, com domínio de territórios definidos informalmente entre eles – às vezes, alvo de conflitos. Cada catador retira em média 200 animais por dia e recebe cerca de R$ 7 pela “cambada” de 14 caranguejos – quantidade vendida ao atravessador seguinte por R$ 15, chegando na feira por R$ 20 ou R$ 25.

Em outra rota de comércio, as mulheres das comunidades retiram a polpa dos caranguejos para venda a indústrias locais que escoam no mercado o produto beneficiado. Apenas o município de Bragança produz cerca de 20 milhões de caranguejos por ano, com receita em torno de R$ 11,5 milhões – mas metade dos animais chega a morrer no transporte, apesar da existência de técnicas capazes de reduzir as perdas em 95%.

Além do desperdício e dos baixos preços, a rotina na lama dos manguezais é dura. Vestidos com bota de solado de pneu, calça, blusa de manga comprida e luvas para escapar de cracas cortantes e outras hostilidades, os pescadores de caranguejo normalmente fumam tabaco para espantar insetos com a fumaça – ou aplicam óleo diesel queimado na pele, apesar dos riscos à saúde. Como alimento, os grupos levam farinha e produtos enlatados, com geração de lixo que acaba ficando na natureza.

Os extrativistas andam cerca de dois a três quilômetros por dia, em média, no manguezal. Mas a crescente quantidade de pessoas neste ofício como único meio de subsistência, além dos impactos ambientais como o desmatamento, está obrigando ir cada vez mais longe para obter o caranguejo. São horas de caminhada para alcançar os manguezais mais altos e fartos, porque os mais próximos já não produzem como antes.

A retirada do animal das tocas no mangue é feita diretamente com o braço ou por meio de uma vara de madeira com um gancho de metal na ponta. O uso da “redinha” colocada sobre o buraco para prender as patas do caranguejo na hora de sair para se alimentar é ilegal, porque o método pode capturar indiscriminadamente também as fêmeas, o que é proibido e, na maioria das vezes, obedecido pelos extrativistas.

No entanto, a regra não é cumprida em algumas comunidades onde a captura de caranguejo está associada a atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Neste caso, o que manda é o valor que se quer obter no dia, independentemente da quantidade de animais e da forma de captura.

“Diante dessa concorrência nos manguezais, a dificuldade só aumenta e obriga correr atrás de alternativas”, afirma Jessé Martins, que hoje faz de tudo um pouco, como roçado na terra de terceiros e serviço de pedreiro, como “forma de ganhar mais com menos esforço”. Parte dos ganhos vem do suporte a pesquisadores no trabalho de campo nesse ecossistema – e, assim, se antes ele derrubava o mangue quando precisava de madeira para construir casas e cercar terrenos, agora ajuda a protegê-lo. É o conhecimento tradicional a favor da ciência, cujos resultados deverão retornar para uma melhor qualidade de vida nas comunidades.

Na Vila do Meio, em Bacuriteua, o anfitrião recebe com café temperado à base de erva doce, bolos regionais e o principal: o mingau de caranguejo, elixir que mantém forte quem trabalha no mangue, embora nem isso seja suficiente para fixar os mais velhos e, principalmente, os mais novos, na atividade. “Muitos preferem ficar só na lavoura e pesca de peixes”, diz Martins.

Hoje o pescador diminuiu o ritmo e só encara o mangue duas vezes por semana. “Não quero meu filho nesse serviço pesado e pouco valorizado”, afirma, olhando ao lado para o garoto com o celular à mão conectado nas redes sociais. A mulher, Odineia Martins, costuma pescar junto ao marido e desses momentos ela tira um aprendizado: “no mangue tem que pegar o caranguejo e esconder muito bem; não podemos piscar os olhos, porque os macacos são rápidos nessa disputa”.

Para Jairo Ribeiro, caranguejeiro que também apoia as pesquisas, o problema não está na concorrência com os macacos, mas com as pessoas. “Há muita gente no mangue com vários impactos, porque muitos não têm estudos e conhecimento para sobreviver de outro jeito”, reforça.

A sua expectativa é de ganhar mais por ajudar a proteger o meio ambiente, “inclusive as folhas que os caranguejos comem nos buracos”. No caso de outro filho de pescador, Sandro Eliton, também dedicado a abrir trilhas para biólogos entrarem na floresta, o sonho está bem longe dela: “Quero fazer vários cursos de informática e conseguir um emprego fixo na cidade”.

Em busca do seguro-defeso

De janeiro a março, durante cerca de sete ou oito dias em cada um desses meses – conforme a mudança para a lua cheia – acontece a “andada” do caranguejo-uçá para a reprodução da espécie, período em que a captura é proibida. No entanto, no caso dos extrativistas que dependem dessa espécie do ambiente costeiro para o sustento das famílias, não há uma política pública consolidada para auxílio financeiro na forma de “seguro-defeso”, como ocorre com os pescadores em geral.

O desafio tem relação direta com as pressões sobre a biodiversidade e a qualidade de vida. E o atual cenário econômico e social da pandemia de Covid-19, evidenciando a importância da transferência de renda e do apoio emergencial para os mais pobres, reacendeu a questão. “Com o pagamento do seguro-defeso para os pescadores o caranguejo, haveria menor impacto ambiental e maior percepção de pertencimento, motivando denúncias e maior fiscalização e controle”, explica o advogado Wilson Sampaio, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental da UFPA.

O tema tem mobilizado lideranças em todo o litoral brasileiro. Segundo Sampaio, como a lei federal é omissa para o caso dos caranguejeiros e marisqueiras, os estados têm recorrido à Justiça para resolver as lacunas, com base no princípio da igualdade e isonomia. Mas o Pará entrou com efeito suspensivo. A solução, diz o pesquisador, é uma emenda na atual legislação federal, conforme propõe o deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR), no Projeto de Lei 5094/20, atualmente travado na Comissão de Orçamento sob alegação de insegurança jurídica e fiscal.

“Estão mais preocupados com o orçamento do que com as pessoas e o meio ambiente”, lamenta Sampaio. No projeto Mangues da Amazônia, do qual o pesquisador participa, o objetivo é coletar dados e formular uma proposta de política e de medidas junto ao Ministério Público, impulsionando o processo de mudanças. Além do auxílio financeiro, na pauta está o debate sobre a necessidade de modificar e ampliar o atual período de defeso do caranguejo-uçá, conforme sugerem os pescadores com base na observação empírica na biologia espécie, elevando a segurança na conservação.

“Os catadores de caranguejo e afins, alguns analfabetos sem saber assinar o próprio nome, são brasileiros esquecidos pelas políticas públicas, que não chegam até eles; o que chega são só boatos e fakenews”, enfatiza.

Além da falta de informação e condições mínimas para a emissão de documentos, é baixo o nível de organização social, que precisa ser fortalecida. Muitos desses extrativistas não se reconhecem como pescador – e, para dificultar, anos atrás o tema passou a estar envolvo na nuvem de desconfiança gerada após escândalos de irregularidades no pagamento de seguro-defeso, em várias regiões do País.

Território ou Maretório?

Entre as demandas para políticas públicas voltadas aos manguezais da Amazônia, uma em especial abrange o debate em torno de uma premissa que melhor represente as realidades sociais, ambientais, econômicas e culturais desse ecossistema e seus povos: o conceito de “maretório”, em contraponto ao de “território”. “A discussão tem partido dos movimentos sociais e associações das reservas extrativistas, e agora está sendo referendada pela ciência”, revela o biólogo Josinaldo do Nascimento, o Bill, autor de tese de doutorado sobre o tema na Universidade de São Paulo.

“Eles se reconhecem como moradores de maretórios de pesca, como espaços onde reproduzem modos de vida, com peculiaridades que não existem em terra firme, como a dependência das marés e das fases da lua, que determinam o comportamento das espécies e influenciam manifestações culturais”, completa Bill, hoje professor do curso de pesca no Instituto Federal do Pará, em Bragança. Há, também, características sociais próprias que já se erodiram no meio rural de outras regiões: é o caso das relações de compadrio, com laços de afetividade entre familiares que não são do mesmo sangue.

A temática é debatida desde 1997 por lideranças da Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros Marinhos (Confrem), em Curuçá, nos manguezais paraenses, com a ideia de trazer complementariedade ao antigo conceito de território. “Com o respaldo científico, a expectativa é de que políticas públicas passem a considerar essas dinâmicas, incorporando-as a iniciativas como assentamentos agrários e crédito rural, nas diferentes regiões da costa brasileira, incluindo a Amazônia Legal”, reforça Bill. Recente monografia defendida na UFPA ressalta que a modernidade impõe explicar as questões socioambientais considerando novos fenômenos e a construção de novas alianças entre meio ambiente e sociedade.

Riquezas em jogo

Em Bragança, há muitos fatores no tabuleiro, em especial a economia. A pesca, principal fonte de receita, representa 50% do Produto Interno Bruto (PIB) local e influencia diversas outras cadeias de insumos, como o comércio. São 5 mil pescadores e cerca de 600 embarcações, além de indústrias de beneficiamento. “Toda a produção depende do manguezal como fornecedor de nutrientes”, destaca Danilo Garduno, secretário municipal de pesca e aquicultura, com um alerta: “O atual declínio na quantidade e tamanho do pescado é reflexo da grande pressão dos impactos”.

Na visão dele, é necessário endurecer o controle contra riscos à pesca tradicional de “curral”, que captura principalmente pescada-amarela e corvina. “Além da mudança climática que tem dificultado a chegada dessas espécies pesqueiras para se alimentar nos mangues, a pesca industrial em alto mar acima do limite suportável barra a passagem dos peixes antes de chegarem nas comunidades. Nesses locais, por sua vez, há a ameaça da pesca com veneno e durante a reprodução das espécies, uso de redes fora do padrão e acúmulo de lixo”, afirma o secretário.

A proposta é expandir o período de defeso para maior número de espécies comerciais e ordenar a frota pesqueira. “Além disso, desenvolver a aquicultura, para criação de peixes de água doce como suporte econômico na entressafra no mar, no período de defeso”, informa Garduno.

Bragança é um retrato dos desafios e oportunidades em torno dos mangues da Amazônia, agora também vitrine para mercado climático, nas transações com créditos de carbono. Potencial não falta, nem paradoxos, como a abertura de uma nova fronteira de petróleo e gás na foz do Rio Amazonas, no momento em que o mundo busca a descarbonização na urgência de mitigar o aquecimento global. Após a desistência da empresa francesa Total, diante dos riscos financeiros e reputacionais de impactos com derramamento de óleo, a Petrobras é uma das companhias que mantêm os planos na região. “O processo de licenciamento ambiental está adiantado, em contexto político favorável”, aponta Nills Asp, pesquisador do Laboratório de Ecologia Costeira da UFPA.

“No cenário global de transição para uma matriz energética limpa, iniciar a exploração em área da Amazônia até agora livre dessa atividade poderá, além de tudo, tornar o Brasil o destino das tecnologias poluidoras”, adverte o oceanógrafo. “Só a existência do risco já comprometeria toda a produção pesqueira local no mercado internacional”, acrescenta.

A região é de grande complexidade. O Rio Amazonas lança na foz uma enorme quantidade de lama com matéria orgânica, retida nos manguezais. Sem eles, os sedimentos seriam carreados diretamente para o mar e o sistema recifal não teria condições de sobreviver junto com várias espécies de importância econômica, explica Asp. “É um erro tratar manguezais, recifes de corais e florestas de forma separada, porque há um grande grau de dependência entre essas áreas. A produção pesqueira depende de tudo isso funcionando em conjunto”.

Em Bragança, além de estudar a evolução das áreas de manguezais amazônicos, o pesquisador trabalha na recuperação de nascentes em zonas de transição entre esse ecossistema e a terra firme. Nada simples. No período seco, setembro a novembro, a evaporação é maior do que a infiltração da chuva. E como o consumo hídrico é maior nesta época, a pressão da água diminui e ocorre a entrada de água salgada do mar no subsolo, além do sal já existente naturalmente nos mangues. Asp completa: “Se, na Amazônia, a solução para água e esgoto em geral é um problema para as políticas públicas, nos manguezais da região é mais complicado ainda, devido aos fluxos das marés”.

Esse mesmo vaivém do mar, regido pela lua, inspira culturas e modos de vida, para além das garras do caranguejo-uçá. Ao mesmo tempo, mobiliza cientistas que buscam obter novos dados e desvendar as dinâmicas da vida em lugar malcheiroso em que poucos se aventuram. A lama que criou estigmas sociais e afastou políticas esconde uma riqueza que precisa ficar ali estocada para o bem do mundo: o carbono.

Convivo com manguezais desde os cinco anos de idade, talvez a mais antiga memória que tenho da infância, quando me agarrava ao colo de meu pai com medo daquelas enormes moscas verdes que voavam baixo nos manguezais da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Lá também me assustavam os caranguejos de uma garra só. Já adulto, como jornalista, foram várias reportagens nos mangues da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Baía de Guanabara, tema do primeiro livro que produzi, em 1991. No Nordeste, além dos famosos manguezais do Recife nos tempos de Chico Science e do Manguebeat, visitei os que produzem mel na margem das lagoas costeiras de Maceió. Na Amazônia, ao longo desses mais de 30 anos de profissão, tive a oportunidade de escrever uma dezena de livros sobre a maior floresta tropical do planeta, em terra firme. Mas nunca sobre os manguezais, que agora coroam esse acervo, com a reportagem acima, selecionada pelo Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental. Em nome da Página22, agradecemos à Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e Unesco pela oportunidade de mergulhar nesta realidade até agora pouco conhecida da Amazônia e seu potencial na mitigação da mudança climática. Um trabalho que só foi possível mediante o apoio logístico e científico da equipe do Projeto Mangues da Amazônia, à qual enviamos nosso especial agradecimento, estendido à João Meirelles Filho, diretor geral do Instituto Peabiru, e Mariana Faro, gerente de Comunicação:

John Lennon Silva Gomes

Marcus Emanuel Barroncas Fernandes

Darlan de Jesus de Brito Simith

Dayene Santiago Mendes

Madson Lucas Galvão de Brito

Keila Cristina Redig Pacheco

Paulo César da Costa Virgulino Júnior

Hudson Cleber Pereira da Silva

Mayara Tatiane Barros Vieira

Emylle de Sáida Mesquita Paixão

Danilo César Lima Gardunho

Cleidson Paiva Gomes

Yan Cássio Gatinho Lima

Aila Carvalho Freitas

José Wilson Dias Sampaio

Adiele Nataly Alves Lopes

Eliete Santana de Carvalho

Gustavo Bezerra Moura

Adam Rick Bessa da Silva

Lanna Jamile Corrêa da Costa

Indira Angela Luza Eyzaguirre

Luzileida Sousa Correa

José Raimundo Salustino da Silva

Ádria Carvalho Freitas

Diego Novais Carneiro da Silva

Ruann Lins Mesquita

Mariana Faro Ferreira

Raynéia Silva Machado

Dyandra Jamilie Rosario da Silva

Francinaldo Santos da Costa Junior

Swellen do Socorro Barbosa Abraçado

Francisco Romerio dos Santos Mota

Antonia Aparecida Monteiro do Nascimento

Deiziane dos Santos Pinheiro

Joelmir Rafael Vasconcelos Ozorio

Agatha Silva