Por Amália Safatle

Sem aviso prévio, as empresas dão-se conta de que perderam o controle da comunicação sobre elas mesmas. O privado virou público, os manuais se tornaram peças pré-históricas e o greenwashing já era. E agora?

A descoberta de capim no estômago de mamutes congelados na Sibéria indicaria que estes foram surpreendidos, em meio à refeição, por um abrupto fenômeno natural naqueles tempos pré-históricos. Essa mesma imagem é transposta para ilustrar um período mais atual que nunca: é assim que as empresas se sentem hoje, quando o assunto é a maneira como se comunicam e se relacionam com a sociedade.

Em plena transição para a pós-modernidade, o modo paquidérmico de se relacionar é assolado por mudanças implacáveis. Sem aviso prévio, as empresas dão-se conta de que não controlam mais a comunicação. Não detêm mais o enunciado sobre elas próprias. Os muros caíram, os reis ficaram nus e tudo isso foi parar nos facebooks da vida. E agora?

“Agora são tempos muito interessantes para a comunicação corporativa”, diz Hélio Muniz Garcia, diretor de comunicação do McDonald’s no Brasil. Nas entrevistas em off que os comunicadores de 11 grandes empresas concederam a um pesquisador, a aflição com os novos tempos se mostra mais patente, como dá para notar pela metáfora do mamute, citada por um dos respondentes.

“O pessoal está assustado, vendo que os conceitos mudaram e que a antiga fórmula de comunicar não dá mais certo. O que não sabem é como mudar as práticas, até porque percebem que as escolas ainda estão formando profissionais de relações públicas, propaganda e jornalismo nos moldes antigos”, diz Rafael Luis Pompeia Gioielli, que trabalha no Instituto Votorantim e ouviu as companhias para municiar sua tese de doutorado. (mais sobre formação de comunicadores na reportagem “Pauta a cumprir“)

Intitulada Empresas, Sociedade e Comunicação: debates e tendências na transição pós-moderna, a tese defendida na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP [1] recheia-se de exemplos para ilustrar como a era das redes revolucionou a comunicação, e por que comunicação não é mais passar uma mensagem nem convencer o receptor e, sim, fazer parte do processo de transformação daquilo que está a sua volta (acesse o estudo aqui).

O greenwashing já era

Quando a Vale do Rio Doce viu que aparecia em primeiro lugar no ranking de “pior empresa do mundo” da premiação Public Eye Awards [1], a “crise” foi gerida da forma mais equivocada. A área de comunicação abriu o acesso dos funcionários da companhia às redes sociais orientando que votassem na segunda colocada – a Tepco, responsável pelas usinas nucleares de Fukushima – de modo a escapar da “liderança”. Mas os funcionários não só não votaram, como a informação, obviamente, vazou, fazendo com que a emenda ficasse pior que o soneto. E a Vale foi eleita em primeiro.

[1] Conhecido como o Nobel da vergonha corporativa mundial, criado pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna, é concedido a empresas com graves passivos sociais e ambientais, por voto popular

Segundo Gioielli, a orientação havia sido baseada na ideia antiga, verticalizada e funcionalista da comunicação, de que o emissor controla a informação e o receptor atenderia ao comando. “Mas as empresas não têm mais o poder que tinham. Sua imagem não é mais construída por elas mesmas, e, sim, por meio de um processo colaborativo, em rede”, diz. Ele cita os exemplos da BP e da Chevron, em que os comunicados que atenuavam a gravidade dos vazamentos foram rapidamente confrontados e desmentidos pela informação on-line e viral das redes. “Acabou o greenwashing”, afirma Gioielli. “O greenwashing já era”, reforça um dos maiores estudiosos da sociedade em rede, Augusto de Franco.

Tem que participar

Não basta só emitir uma mensagem. Que o diga a construtora responsável por estádios da Copa do Mundo. A empresa mal podia imaginar a perturbação que causaria uma simples câmera instalada por um vizinho de um dos canteiros e plugada na web, registrando 24 horas por dia a obra que não avançava. Enquanto a empresa se perdia em reuniões com a equipe de comunicação para ver como gerir a crise, a filha do presidente-executivo da construtora – que sofria bullying dos colegas na escola, que cobravam a aceleração das obras – sugeriu que a empresa colocasse um 0800 para prestar as informações.

Foi daí que surgiu a ideia de a empresa criar um hotsite, pelo qual passou a ser possível a qualquer cidadão acompanhar on-line o andamento das obras – assim como fazia o vizinho “bisbilhoteiro”. Só que, desta vez, a empresa passava a assumir o compromisso com a transparência – e precisava realmente de acelerar a construção, para ter o que mostrar. “Percebe como uma menina de 11 anos encontrou a solução para nos comunicarmos de forma adequada com a sociedade?”, ressalta o diretor de comunicação da empresa, ouvido pelo pesquisador.

Mais que o surgimento de ideias e estratégias, produtos e serviços, essa nova dinâmica de diálogo propicia mudanças de comportamento e de cultura também na “psique” organizacional, na opinião de Guilherme Patrus Mundim Pena, diretor de comunicação institucional da Copersucar. (Leia a entrevista na íntegra)

Para ele, a área mais competente para lidar com essa nova demanda complexa é a de comunicação – mas não de forma isolada, pois a profusão dos meios e dos produtores de conteúdos também quebrou seu “monopólio da fala” dentro da instituição. “Nesse novo ambiente, a fala é cada vez mais transversal, interagindo com as áreas de TI, RH, marketing e também com o jurídico, sem falar na constante calibração estratégica com o alto-comando”, diz.

Hélio Muniz, do McDonald’s, lembra que pouco tempo atrás o alto-comando relacionava-se com a área de comunicação assim: “Escreve um press release e espera minha aprovação em uma semana”. Mas, com a informação que flui praticamente livre e incontrolável pelas redes, não só a comunicação passa a ser feita de forma instantânea, em tempo real, como vem abrir um novíssimo capítulo na Teoria da Comunicação.

A grande crítica dos estudiosos da Escola de Frankfurt [2] é que a chamada esfera pública midiática era mediada por veículos controlados por interesses privados, usando a comunicação como instrumento de dominação das massas, para fins específicos. Entre seus principais expoentes, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas disseminaram expressões como “indústria cultural” e “cultura de massa”.

[2] Escola de teoria social interdisciplinar neomarxista, criada na década de 1920, associada à Universidade de Frankfurt

Essa importante discussão que permeia a grade curricular das escolas de comunicação desde o século XX agora deve ser revista com o advento das redes, que diluem o poder dos chamados “interesses privados”. Aliás, o que é privado que ainda não se tornou público? Algumas escolas, como a ECA, até criaram disciplinas como Novas Mídias, mas, no entender de Gioielli, estas ainda não aprofundam o debate sobre a mudança estrutural que o advento da sociedade em rede traz à comunicação.

Novo contexto cultural

Como um adolescente cheio de novas ideias e que não cabe mais nas roupas de criança, essa mudança do moderno (visão linear, cartesiana, verticalizada e insustentável) para o pós-moderno (visão complexa, multidimensional, horizontalizada e mais sustentável) provoca um choque cultural quando confrontada com as velhas e limitadas estruturas organizacionais.

“Tudo que é sustentável tem padrão de rede”, afirma Franco, articulador da Escola de Redes. “A vida na Terra se organizou dessa forma, não tem hierarquias. O que é vivo tem membranas permeáveis, e não paredes.” Somente de 6 mil anos para cá é que a civilização “inventou” a verticalidade, expressão na qual Franco remete não somente às construções arquitetônicas, como à hierarquia do patriarcado e do Estado. “São 3,9 milhões de anos [de expertise da natureza] desperdiçados.”

Para Franco, estamos vivendo uma mudança cultural que questiona tudo isso e usou a tecnologia para acelerar o processo. “Se não houvesse esse desejo de mudança, a internet não seria usada para quebrar as hierarquias. Foi a mudança social que levou a esse uso da internet, e não o contrário”, defende.

Por isso, Gioielli afirma que não se trata de “criminalizar” as empresas, que até então estavam apenas respondendo a um determinado modelo mental e cultural da sociedade. “Antes, por exemplo, a imagem de uma empresa admirável era a de uma chaminé soltando fumaça. O que mudou foi o entendimento da sociedade sobre ela mesma”, diz.

Mas o efeito disso, diz Franco, é que hoje as empresas estão “malucas”, porque são obrigadas a inovar, quando nasceram formatadas apenas para copiar e aperfeiçoar processos já conhecidos. Assim, querem ser inovadoras ao mesmo tempo que as pessoas ficam presas em cinco reuniões por dia, são proibidas de usar o Facebook na empresa e obrigadas a ir todos os dias bater cartão no mesmo horário para fazer coisas que poderiam fazer de outros lugares ou de casa. Isso se chama teletrabalho [3], que permite mais mobilidade, flexibilidade, evita perda de tempo, emissões de carbono e desgates no deslocamento físico, aumentando a produtividade e a qualidade de vida.

[3] Há uma expectativa de que o instrumento do teletrabalho passe a ser mais usado pelas empresas com a promulgação da Lei nº 12.551/2011, que regulamenta o trabalho à distância no Brasil

Alta mortalidade

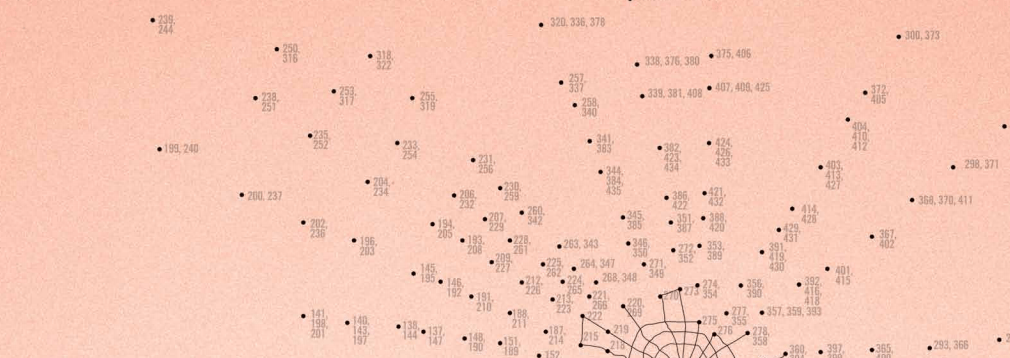

Afora isso, Franco diz que há um entendimento equivocado do que é ser sustentável. No caso das empresas, acredita-se que signifique perpetuar o negócio. “Mas o que é sustentável não dura para sempre, e, sim, muda sempre”. No livro Vida e Morte das Empresas na Sociedade em Rede, editado pela Escola de Redes, Franco registra um dado perturbador sobre a expectativa de vida média das empresas americanas, segundo a S&P500: de 75 anos, em 1937, caiu vertiginosamente para 15, em 2011. Se mantida essa curva, o que acontecerá com as empresas?

Ao mesmo tempo, existe uma alta natalidade, e não mais atrelada a acúmulo de dinheiro guardado e nem ao bom relacionamento com políticos – fatores que no passado eram cruciais para criar uma empresa. “Não se precisa mais de capital inicial, e sim saber inovar.”

É na gerência média das empresas que Franco vê a menor receptividade à inovação. “São funcionários que desejam crescer na empresa usando o modelo conhecido.” Não que o fortalecimento do status quo seja algo perseguido apenas no ambiente corporativo. “A rotatividade na alta chefia das ONGs é menor que no Partido Comunista”, dispara Franco.

Em um vislumbre do futuro, ele enxerga as empresas como comunidades móveis de negócios, formada por redes de stakeholders. Tudo isso é uma revolução tanto na forma de se relacionar como de comunicar, interagir e transformar a realidade. Até porque, a esta altura, todas essas caixinhas já terão se fundido em uma só.

Comunicar crescimento e sustentabilidade?

Por ser considerada empresa benchmark em sustentabilidade, procuramos a Natura para abordar um ponto nevrálgico: a questão do consumo. Perguntamos como a empresa lida com o fato de que sustentabilidade pressupõe limites – ao consumo, ao uso de recursos e de energia, à geração de resíduos – mas ao mesmo tempo precisa comunicar ao mercado que é uma empresa em crescimento.

“Não existe só uma comunicação, existem muitas. Na comunicação com o mercado, com o acionista, preciso falar da continuidade, da perpetuação do negócio”, diz Rodolfo Guttilla, diretor de assuntos corporativos da Natura. Ele afirma que não existe contradição entre comunicar sustentabilidade e crescimento simultaneamente se a empresa crescer em receita, mas não aumentar o uso de recursos, com ganho de produtividade e aumento de eficiência.

Questionado sobre os limites ao crescimento, considerando que já estamos usando um planeta e meio, Guttilla responde que a Natura tem como meta futura atingir um modo de produção cradle to cradle (do berço ao berço, ou seja, por meio de um ciclo fechado) “Mas, mesmo em uma situação de ciclo fechado, existe um limite ao crescimento, que a gente não sabe qual é”, admite.[:en]Sem aviso prévio, as empresas dão-se conta de que perderam o controle da comunicação sobre elas mesmas. O privado virou público, os manuais se tornaram peças pré-históricas e o greenwashing já era. E agora?

A descoberta de capim no estômago de mamutes congelados na Sibéria indicaria que estes foram surpreendidos, em meio à refeição, por um abrupto fenômeno natural naqueles tempos pré-históricos. Essa mesma imagem é transposta para ilustrar um período mais atual que nunca: é assim que as empresas se sentem hoje, quando o assunto é a maneira como se comunicam e se relacionam com a sociedade.

Em plena transição para a pós-modernidade, o modo paquidérmico de se relacionar é assolado por mudanças implacáveis. Sem aviso prévio, as empresas dão-se conta de que não controlam mais a comunicação. Não detêm mais o enunciado sobre elas próprias. Os muros caíram, os reis ficaram nus e tudo isso foi parar nos facebooks da vida. E agora?

“Agora são tempos muito interessantes para a comunicação corporativa”, diz Hélio Muniz Garcia, diretor de comunicação do McDonald’s no Brasil. Nas entrevistas em off que os comunicadores de 11 grandes empresas concederam a um pesquisador, a aflição com os novos tempos se mostra mais patente, como dá para notar pela metáfora do mamute, citada por um dos respondentes.

“O pessoal está assustado, vendo que os conceitos mudaram e que a antiga fórmula de comunicar não dá mais certo. O que não sabem é como mudar as práticas, até porque percebem que as escolas ainda estão formando profissionais de relações públicas, propaganda e jornalismo nos moldes antigos”, diz Rafael Luis Pompeia Gioielli, que trabalha no Instituto Votorantim e ouviu as companhias para municiar sua tese de doutorado. (mais sobre formação de comunicadores na reportagem “Pauta a cumprir“)

Intitulada Empresas, Sociedade e Comunicação: debates e tendências na transição pós-moderna, a tese defendida na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP [1] recheia-se de exemplos para ilustrar como a era das redes revolucionou a comunicação, e por que comunicação não é mais passar uma mensagem nem convencer o receptor e, sim, fazer parte do processo de transformação daquilo que está a sua volta. ( O estudo estará acessível em teses.usp.br)

O greenwashing já era

Quando a Vale do Rio Doce viu que aparecia em primeiro lugar no ranking de “pior empresa do mundo” da premiação Public Eye Awards [1], a “crise” foi gerida da forma mais equivocada. A área de comunicação abriu o acesso dos funcionários da companhia às redes sociais orientando que votassem na segunda colocada – a Tepco, responsável pelas usinas nucleares de Fukushima – de modo a escapar da “liderança”. Mas os funcionários não só não votaram, como a informação, obviamente, vazou, fazendo com que a emenda ficasse pior que o soneto. E a Vale foi eleita em primeiro.

[1]Conhecido como o Nobel da vergonha corporativa mundial, criado pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna, é concedido a empresas com graves passivos sociais e ambientais, por voto popular

Segundo Gioielli, a orientação havia sido baseada na ideia antiga, verticalizada e funcionalista da comunicação, de que o emissor controla a informação e o receptor atenderia ao comando. “Mas as empresas não têm mais o poder que tinham. Sua imagem não é mais construída por elas mesmas, e, sim, por meio de um processo colaborativo, em rede”, diz. Ele cita os exemplos da BP e da Chevron, em que os comunicados que atenuavam a gravidade dos vazamentos foram rapidamente confrontados e desmentidos pela informação on-line e viral das redes. “Acabou o greenwashing”, afirma Gioielli. “O greenwashing já era”, reforça um dos maiores estudiosos da sociedade em rede, Augusto de Franco.

Tem que participar

Não basta só emitir uma mensagem. Que o diga a construtora responsável por estádios da Copa do Mundo. A empresa mal podia imaginar a perturbação que causaria uma simples câmera instalada por um vizinho de um dos canteiros e plugada na web, registrando 24 horas por dia a obra que não avançava. Enquanto a empresa se perdia em reuniões com a equipe de comunicação para ver como gerir a crise, a filha do presidente-executivo da construtora – que sofria bullying dos colegas na escola, que cobravam a aceleração das obras – sugeriu que a empresa colocasse um 0800 para prestar as informações.

Foi daí que surgiu a ideia de a empresa criar um hotsite, pelo qual passou a ser possível a qualquer cidadão acompanhar on-line o andamento das obras – assim como fazia o vizinho “bisbilhoteiro”. Só que, desta vez, a empresa passava a assumir o compromisso com a transparência – e precisava realmente de acelerar a construção, para ter o que mostrar. “Percebe como uma menina de 11 anos encontrou a solução para nos comunicarmos de forma adequada com a sociedade?”, ressalta o diretor de comunicação da empresa, ouvido pelo pesquisador.

Mais que o surgimento de ideias e estratégias, produtos e serviços, essa nova dinâmica de diálogo propicia mudanças de comportamento e de cultura também na “psique” organizacional, na opinião de Guilherme Patrus Mundim Pena, diretor de comunicação institucional da Copersucar. (Leia a entrevista na íntegra)

Para ele, a área mais competente para lidar com essa nova demanda complexa é a de comunicação – mas não de forma isolada, pois a profusão dos meios e dos produtores de conteúdos também quebrou seu “monopólio da fala” dentro da instituição. “Nesse novo ambiente, a fala é cada vez mais transversal, interagindo com as áreas de TI, RH, marketing e também com o jurídico, sem falar na constante calibração estratégica com o alto-comando”, diz.

Hélio Muniz, do McDonald’s, lembra que pouco tempo atrás o alto-comando relacionava-se com a área de comunicação assim: “Escreve um press release e espera minha aprovação em uma semana”. Mas, com a informação que flui praticamente livre e incontrolável pelas redes, não só a comunicação passa a ser feita de forma instantânea, em tempo real, como vem abrir um novíssimo capítulo na Teoria da Comunicação.

A grande crítica dos estudiosos da Escola de Frankfurt [2] é que a chamada esfera pública midiática era mediada por veículos controlados por interesses privados, usando a comunicação como instrumento de dominação das massas, para fins específicos. Entre seus principais expoentes, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas disseminaram expressões como “indústria cultural” e “cultura de massa”.

[2] Escola de teoria social interdisciplinar neomarxista, criada na década de 1920, associada à Universidade de Frankfurt

Essa importante discussão que permeia a grade curricular das escolas de comunicação desde o século XX agora deve ser revista com o advento das redes, que diluem o poder dos chamados “interesses privados”. Aliás, o que é privado que ainda não se tornou público? Algumas escolas, como a ECA, até criaram disciplinas como Novas Mídias, mas, no entender de Gioielli, estas ainda não aprofundam o debate sobre a mudança estrutural que o advento da sociedade em rede traz à comunicação.

Novo contexto cultural

Como um adolescente cheio de novas ideias e que não cabe mais nas roupas de criança, essa mudança do moderno (visão linear, cartesiana, verticalizada e insustentável) para o pós-moderno (visão complexa, multidimensional, horizontalizada e mais sustentável) provoca um choque cultural quando confrontada com as velhas e limitadas estruturas organizacionais.

“Tudo que é sustentável tem padrão de rede”, afirma Franco, articulador da Escola de Redes. “A vida na Terra se organizou dessa forma, não tem hierarquias. O que é vivo tem membranas permeáveis, e não paredes.” Somente de 6 mil anos para cá é que a civilização “inventou” a verticalidade, expressão na qual Franco remete não somente às construções arquitetônicas, como à hierarquia do patriarcado e do Estado. “São 3,9 milhões de anos [de expertise da natureza] desperdiçados.”

Para Franco, estamos vivendo uma mudança cultural que questiona tudo isso e usou a tecnologia para acelerar o processo. “Se não houvesse esse desejo de mudança, a internet não seria usada para quebrar as hierarquias. Foi a mudança social que levou a esse uso da intenet, e não o contrário”, defende.

Por isso, Gioielli afirma que não se trata de “criminalizar” as empresas, que até então estavam apenas respondendo a um determinado modelo mental e cultural da sociedade. “Antes, por exemplo, a imagem de uma empresa admirável era a de uma chaminé soltando fumaça. O que mudou foi o entendimento da sociedade sobre ela mesma”, diz.

Mas o efeito disso, diz Franco, é que hoje as empresas estão “malucas”, porque são obrigadas a inovar, quando nasceram formatadas apenas para copiar e aperfeiçoar processos já conhecidos. Assim, querem ser inovadoras ao mesmo tempo que as pessoas ficam presas em cinco reuniões por dia, são proibidas de usar o Facebook na empresa e obrigadas a ir todos os dias bater cartão no mesmo horário para fazer coisas que poderiam fazer de outros lugares ou de casa. Isso se chama teletrabalho [3], que permite mais mobilidade, flexibilidade, evita perda de tempo, emissões de carbono e desgates no deslocamento físico, aumentando a produtividade e a qualidade de vida.

[3] Há uma expectativa de que o instrumento do teletrabalho passe a ser mais usado pelas empresas com a promulgação da Lei nº 12.551/2011, que regulamenta o trabalho à distância no Brasil

Alta mortalidade

E Afora isso, Franco diz que há um entendimento equivocado do que é ser sustentável. No caso das empresas, acredita-se que signifique perpetuar o negócio. “Mas o que é sustentável não dura para sempre, e, sim, muda sempre”. No livro Vida e Morte das Empresas na Sociedade em Rede, editado pela Escola de Redes, Franco registra um dado perturbador sobre a expectativa de vida média das empresas americanas, segundo a S&P500: de 75 anos, em 1937, caiu vertiginosamente para 15, em 2011. Se mantida essa curva, o que acontecerá com as empresas?

Ao mesmo tempo, existe uma alta natalidade, e não mais atrelada a acúmulo de dinheiro guardado e nem ao bom relacionamento com políticos – fatores que no passado eram cruciais para criar uma empresa. “Não se precisa mais de capital inicial, e sim saber inovar.”

É na gerência média das empresas que Franco vê a menor receptividade à inovação. “São funcionários que desejam crescer na empresa usando o modelo conhecido.” Não que o fortalecimento do status quo seja algo perseguido apenas no ambiente corporativo. “A rotatividade na alta chefia das ONGs é menor que no Partido Comunista”, dispara Franco.

Em um vislumbre do futuro, ele enxerga as empresas como comunidades móveis de negócios, formada por redes de stakeholders. Tudo isso é uma revolução tanto na forma de se relacionar como de comunicar, interagir e transformar a realidade. Até porque, a esta altura, todas essas caixinhas já terão se fundido em uma só.

Comunicar crescimento e sustentabilidade?

Por ser considerada empresa benchmark em sustentabilidade, procuramos a Natura para abordar um ponto nevrálgico: a questão do consumo. Perguntamos como a empresa lida com o fato de que sustentabilidade pressupõe limites – ao consumo, ao uso de recursos e de energia, à geração de resíduos – mas ao mesmo tempo precisa comunicar ao mercado que é uma empresa em crescimento.

“Não existe só uma comunicação, existem muitas. Na comunicação com o mercado, com o acionista, preciso falar da continuidade, da perpetuação do negócio”, diz Rodolfo Guttilla, diretor de assuntos corporativos da Natura. Ele afirma que não existe contradição entre comunicar sustentabilidade e crescimento simultaneamente se a empresa crescer em receita, mas não aumentar o uso de recursos, com ganho de produtividade e aumento de eficiência.

Questionado sobre os limites ao crescimento, considerando que já estamos usando um planeta e meio, Guttilla responde que a Natura tem como meta futura atingir um modo de produção craddle to craddle (do berço ao berço, ou seja, por meio de um ciclo fechado) “Mas, mesmo em uma situação de ciclo fechado, existe um limite ao crescimento, que a gente não sabe qual é”, admite.