A pandemia tornou patente a relação entre biodiversidade e saúde, enquanto o mundo debate uma nova cidadania planetária. Que papel o Brasil quer desempenhar nesta nova era?

O carimbó de Manoel Cordeiro na música Conexão Amazônia Caribe vem lembrar que as paisagens naturais ultrapassam os limites políticos. O mundo globaliza-se para o bem ou para o mal – tal qual o novo coronavírus, enquanto outros patógenos são capazes de atravessar um continente, como o vírus mayaro, originário da ilha caribenha de Trinidad e já identificado na Amazônia. Não por acaso, a trilha musical de Cordeiro que remete à conectividade embala o início do webinar Biodiversidade, saúde e direitos humanos: conexões para uma visão integrada, promovido em 5 de maio por Uma Concertação pela Amazônia, em parceria com a Página22.

No encontro, painelistas e comentaristas mostram os impactos da ação humana sobre a biodiversidade e como isso retorna na forma de danos à saúde, ao mesmo tempo em que os valiosos ativos da diversidade biológica são desperdiçados. Somente uma visão integrada e menos imediatista acerca da natureza poderia mudar esse quadro, concluem os participantes. Isso envolve uma participação ativa da sociedade, para fazer valer seus direitos fundamentais a um ambiente saudável.

O momento é mais que oportuno para isso. As lições da pandemia de Covid-19 evidenciam a urgência de proteger e restaurar ecossistemas – nunca a conexão entre biodiversidade e saúde humana ficou tão patente. É nesse contexto que países do mundo todo se preparam para a 15ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica, a COP 15, a ser realizada em outubro na China. O Brasil, como país megabiodiverso, tem nas mãos uma enorme chance de atuar como protagonista.

Mas Nurit Bensusan, que atua como pesquisadora de políticas públicas ligadas à conservação das paisagens e processos do Instituto Socioambiental (ISA), está pouco esperançosa sobre avanços em nível global. “Apesar de a humanidade já ter compreendido que a pandemia não é uma casualidade ou azar, essa compreensão não mudou nenhum centímetro a forma de nos relacionarmos com a natureza”. Bensusan, uma das convidadas do webinar, chama a atenção para as dissonâncias no comportamento humano, que deseja usufruir do que a natureza oferece ao mesmo tempo em que age de forma destrutiva em relação a ela.

“Nós nos relacionamos mal com os seres com os quais compartilhamos o planeta. Confinamos porcos, galinhas, patos, em condições precárias só para matá-los e devorá-los, mas não queremos ver isso e nem nos responsabilizarmos pelo seu sofrimento. Queremos apenas ir ao supermercado e comprar frango em uma bandeja asséptica, ou carne bovina, sem sequer pensar em como isso se traduz em árvores abatidas na Amazônia”, exemplifica. “Jogamos plástico no mar, mas não queremos ver golfinhos entalados e nem praias sujas. Desprezamos os serviços que a natureza presta. Mas é dessas relações com as quais a gente compactua no dia a dia, temperadas com a cobiça humana organizada em um sistema econômico e político, que nasceram muitas pandemias. E também esta que nos prende em casa hoje.”

A fala contundente de Bensusan ampara-se em dados. Ela cita o estudo da Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), divulgado recentemente, segundo o qual o mundo está entrando na era das pandemias, mas que ainda existe pequeno espaço de manobra para se evitar um quadro irreversível. O estudo mostra a emergência de cinco doenças novas em humanos a cada ano, e qualquer uma tem potencial de se transformar em nova pandemia. Estima-se que haja mais de 3 mil tipos de coronavírus em morcegos brasileiros, além de outros em mamíferos silvestres, aves aquáticas e animais de criação. “A mistura de tudo isso em um bioma como a Amazônia ou o Cerrado, tendo como pano de fundo uma paisagem degradada, pode se configurar em gatilho para uma nova pandemia. Foi o caso do ebola na África”, afirma.

A bióloga lembra que a Amazônia enfrenta seguidamente epidemias de malária e leishmaniose, doenças cujo vínculo com o desmatamento é bem reconhecido. E que mais de 60% das doenças que surgiram no mundo nas últimas décadas são zoonoses que emergem do encontro de organismos. Esse encontro é causado pelo desmatamento e pela mudança climática, que provocam uma redistribuição dos indivíduos nos territórios. “Quando dois animais se encontram, milhares de microrganismos se encontram também. O resultado disso é uma incógnita. A Amazônia é um caso emblemático dessa situação, pois se trata de um bioma com altíssima diversidade biológica sofrendo desmatamento e degradação em ritmo acelerado, e ainda sendo ocupado por gado e gente. É a receita certa para a emergência de novas zoonoses”, afirma.

É preciso frisar que o problema não está na alta biodiversidade – e sim na destruição desses ecossistemas, o que leva ao encontro entre animais e entre microrganismos, gerando consequências imprevisíveis. “As pessoas percebem que regiões com grande biodiversidade abrigam diversos microorganismos. Isso traz um alarmismo. Mas são o adensamento e o desequilíbrio que têm que entrar nas nossas análises e balizar todos os processos de planejamento e desenvolvimento da Amazônia”, defende Marcia Chame, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e coordenadora da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre, desenvolvida para monitorar a saúde de animais silvestres e emergência de zoonoses no Brasil.

Ao fazer um retrato da região amazônica, o diretor da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, descreve um lugar de baixa demografia, mas com grande pressão antrópica, alto desmatamento e forças migratórias. Além disso, da mesma forma em que apresenta grande biodiversidade, abriga milhões de espécies de microrganismos, “Temos gatilhos prontos para serem disparados”, diz Luz.

O diretor tem conduzido estudos sobre arboviroses como o mayaro e o oropouche, que provocam encefalites. O objetivo é identificar como as mudanças ambientais são capazes de alterar perfis epidemiológicos. “A Amazônia talvez seja o último lugar onde se consiga fazer esse tipo de abordagem”, diz ele, que alerta para o risco iminente de novas epidemias ou mesmo pandemias originárias de arboviroses (leia mais em entrevista a seguir).

A pandemia como um despertar

Não é de hoje que a humanidade ultrapassa limites perigosos, colocando em risco a própria sobrevivência. Sérgio Luz lembra que o uso excessivo dos recursos naturais é marcado pela Revolução Industrial do século XVIII, mas esse ritmo se acelerou acentuadamente. “Em 20 anos desmatamos 3 milhões de quilômetros de floresta primária, represamos 65% dos rios de todo o planeta, e a taxa de extinção de espécies nunca foi tão alta. Temos uma vida mais longa e próspera. Mas a que custo? Estamos hipotecando o bem estar das gerações futuras em troca de lucro imediato”, afirma.

O painelista Antonio Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça e especialista em Direito Ambiental, contribui para esse resgate histórico ao mostrar a evolução das questões jurídicas ambientais ao longo do tempo e sua influência em políticas públicas, até culminar no momento presente, marcado, em sua visão, por um despertar sobre a relação entre saúde e biodiversidade.

Herman Benjamin identifica três perspectivas distintas em direito ambiental que caminharam de forma separada: natureza, poluição e paisagem. A primeira, chamada de “verde”, data do fim do século XIX e prevê a preservação da natureza não tanto pela proteção em si, mas pelos aspectos paisagísticos e de beleza cênica, atraindo a classe média alta e os ricos para a pauta ambientalista. É quando se criam os primeiros parques nacionais, com o de Yellowstone, nos Estados Unidos.

A segunda perspectiva, chamada de marrom, passa a cuidar da pauta da poluição e da contaminação, promulgando leis quando a poluição se torna insuportável para os mais ricos. A Rainha Vitória, por exemplo, no fim do seu reinado, deixa a insalubre Londres para se refugiar no campo. Já no século XX, isso leva a um forte movimento de regulação da poluição entre fim dos anos 1960 e começo dos 1970. “É uma época marcada pela revolução química, pelo desenvolvimento de agrotóxicos e de outras substâncias criadas pela engenhosidade – nem sempre para o bem – da nossa espécie”, diz Herman.

Já a terceira perspectiva é da paisagem, caracterizada pela integração e pela conectividade. “No título deste webinar temos a palavra ‘conexões’, que exige a visão integrada dessa temática”, nota o ministro. Ele lembra que o Direito contemporâneo já dispõe de instrumentos que partem do ponto de vista da integração. Um exemplo é o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que considera aspectos humanos, sociais, econômicos, étnicos, mas também os processos ecológicos – chamados na Constituição de 1988 de “processos ecológicos essenciais”. Nesse sentido, as Unidades de Conservação, que segundo ele tiveram um desenho legal com base no conceito do belo, precisam ser repensadas na perspectiva da saúde humana e dos ecossistemas.

Para Herman, está em curso uma mudança importante nos significados de saúde e meio ambiente. “Falávamos de saúde, e o meio ambiente vinha como um componente remoto. Falávamos de meio ambiente, e a saúde vinha como componente remoto. Hoje falamos de saúde ambiental. Essa expressão integra o vocabulário da Organização Mundial da Saúde”, diz. “Essa é a maior transformação que o direito ambiental sofreu desde os anos 1960/1970, quando houve a eclosão do movimento ambientalista e de toda a legislação ambiental.”

Um ponto crucial de inflexão, a seu ver, é a pandemia da Covid-19. “Somente após a pandemia, passamos a fazer conexão direta entre biodiversidade e saúde no Direito. A conexão ocorre por um despertar”, diz ele, ao mesmo tempo em que lamenta: “É lastimável que tenhamos de nos defrontar com centenas de milhares de mortos para descobrir que a biodiversidade faz parte da essência, e não da periferia daquilo que chamamos de direito à saúde. E que passa de forma inequívoca a incorporar como pilar central a proteção ao meio ambiente.”

Na visão de Nurit Bensusan, este não é um jogo ganho. O planeta tende a ficar mais hostil com a emergência de epidemias e pandemias, poluição e mudança climática, mas os efeitos são sofridos de forma muito desigual pelas populações. Os mais ricos, que são menos vulneráveis, vivem praticamente em uma bolha. Além disso, há uma falácia de que os problemas de fundo ambiental serão resolvidos pela tecnologia. “Com isso, acham que não precisa mudar o comportamento. A humanidade vai empurrando a barriga com remendos, sem mudanças realmente estruturais”, afirma.

Ela pondera que o surgimento de vacinas é ótimo, mas pode levar a um acomodamento, com base na ideia da salvação rápida pela técnica. “Assim, fica em xeque o argumento de que a destruição traz ameaças. O perigo passa a ser relativizado e naturalizado. Os povos locais e aqueles à margem do sistema, contudo, continuam mais vulneráveis: são os primeiros a terem contato com as doenças e os últimos a acessar os tratamentos que a tecnologia pode desenvolver”, diz.

A bióloga defende o reverso da moeda: a busca da inovação farmacêutica na biodiversidade amazônica. E cita o caso do caranguejo-ferradura, animal que está por trás de muitas vacinas, inclusive a da Covid. O sangue dessa espécie é usado para testes de segurança, de modo a assegurar que não há contaminação por bactérias. “A cada ano, cerca de meio milhão de caranguejos-ferraduras são capturados e têm o sangue extraído para produzir o Teste de LAL, e depois são devolvidos à natureza. Mas ainda assim os caranguejos estão ameaçados de extinção”, diz.

Bensusan também exemplifica que um dos tratamentos mais promissores para o tratamento da Covid são as ascídias, organismos marinhos invertebrados. “Imaginem quantas soluções para o combate a doenças podem vir da natureza e da Amazônia. Mas pouca inovação tem vindo da Amazônia. Em vez de usar o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais, que poderiam ajudar a identificar novas substâncias, destruímos a floresta e construímos condições para o surgimento de doenças, quiçá de novas pandemias”, afirma.

Saúde planetária e cidadã

Por essas razões, Marcia Chame vê como um importante desafiofortalecer a sociedade amazônica, para que se consiga integrar os saberes da ciência na prática e fazer com que a população participe de ações de vigilância para conter a disseminação de doenças. “A sociedade é parte desse processo. As pessoas podem ajudar no combate à febre amarela, por exemplo, indicando um animal morto [que serve de sentinela da doença]. Existem ferramentas e mecanismos pelos quais podem participar”, diz.

Até porque a Amazônia é uma região que impõe desafios aos trabalhos de pesquisas e monitoramento de doenças epidemiológicas. “O monitoramento exige muito trabalho de campo, equipe bem treinada, infraestrutura e logística, distâncias enormes, e equipamentos com temperaturas baixas para conservar amostras”, relata.

Para fortalecer o tecido social e estimular a participação cidadã, Chame defende planos de desenvolvimento na Amazônia que não sejam importados, mas sim construídos de maneira integrada pela sociedade amazônica (o fortalecimento do tecido social e o desenvolvimento local foram temas debatidos também neste webinar). Do contrário, os resultados podem ser desastrosos para a saúde local: ela cita como exemplo a exploração do açaí, que levou a surtos de Doença de Chagas na região.

“A Amazônia precisa saltar do passado para o futuro, com o uso da biotecnologia. Não dá para repetir na região o processo histórico vivido em outras regiões, que passaram pela Revolução Industrial etc. Se não, tudo será destruído”, afirma Chame.

Para Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, copresidente do painel internacional de recursos naturais da ONU e fellow do Instituto Arapyaú, a pandemia faz com que a ciência assuma o papel estratégico, de ordem política, de estimular a humanidade a melhorar sua relação com a natureza. “Esse é um imperativo geopolítico – e com a Amazônia não será diferente”, aposta.

Mas, no caso da Amazônia e do Brasil, o primeiro passo é reconhecer a sua identidade. “O nosso traço civilizatório não é de ascendência europeia, mas sim de descendência direta indígena. O Brasil não conhece a Amazônia, tem imagens distorcidas sobre ela”, diz Teixeira (mais sobre identidade aqui).

A ex-ministra atesta que estamos em uma era de transformações, dentro do próprio Antropoceno. A COP 15 vem discutir a relação com a natureza – enquanto a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática, a COP 26, a ser realizada em novembro na Escócia, deve consolidar a era da mudança climática. “A economia do mundo será climate-oriented, digital e guiada pela inovação. Tudo isso vem junto. A pergunta é: quanto o Brasil é contemporâneo diante dessas mudanças?”, provoca.

Os desafios são imensos, quem dirá para o país que não estiver se preparando. Ela conta ter ouvido do Nobel de Economia Joseph Stiglitz que os arranjos institucionais e econômicos no mundo não estão dirigidos para resolver as novas crises globais, nem mesmo no sistema das Nações Unidas. “Se a ciência foi capaz de dar resposta em um ano com o desenvolvimento de vacinas, as instituições internacionais não foram capazes de resolver as desigualdades no acesso, conhecimento, patentes, distribuição”, diz.

Diante disso, ela afirma que as instituições científicas devem estar preparadas para esse debate global, que diz respeito a direitos civis e implica em uma redefinição da democracia. “Qual a cidadania queremos e que pode emergir do Brasil com essa transformação de eras?”, questiona. “O mais importante desse debate é o Brasil saber o que quer, e isso ser pactuado na sociedade.”

Se Herman Benjamin falou em agenda ambiental verde, seguida pela marrom, o que parece emergir dessa nova era é a agenda multicolorida, assim como as novas economias serão, no entendimento de Teixeira: “A nova cidadania será influenciada pela questão climática e envolverá novas economias, que serão verde, branca – relacionada aos Direitos Humanos –, e púrpura – relacionada à care economy (economia do cuidado). E não existe país mais colorido que o Brasil. Vamos ambicionar que o Brasil saia da sombra e volte a ter cores”, diz.

Entrevista: “As arboviroses estão batendo na nossa porta”, diz Sérgio Luz, diretor da Fiocruz Amazônia

Os estudos que o senhor tem conduzido mostram exatamente o quê?

Nós acompanhamos há muito tempo a comunidade de um assentamento rural na Amazônia, cercada por Terra Indígena e áreas de proteção ambiental, justamente para verificar como os perfis epidemiológicos dessa comunidade se modificam de acordo com a antropização, ou seja, a utilização do ambiente pelo homem. O objetivo é criar sistemas de alarmes de epidemias e endemias. Nós identificamos que as pessoas dessa comunidade têm a memória imunológica para diversos vírus causadores de encefalites como o mayaro e o mucambo, entre outros. Do total de 600 pessoas, 44% das pessoas testaram positivo para mayaro. Isso mostra que as pessoas que vivem ali estão em constante contato com esses arbovírus.

Outro fato que identificamos é que em áreas mais urbanas, como Manaus, algumas síndromes febris são identificadas como dengue, zika e chikungunya mas, às vezes, as amostras desses pacientes vão para exames e dão negativo. E, quando testamos essas amostras para outros arbovírus, encontramos uma porcentagem significativa de oropouche e mayaro circulando na cidade. Isso mostra que esse ciclo silvestre ocorre nas comunidades que vivem mais próximas à floresta. E que nas áreas urbanas esse vírus ocorre ainda de forma muito discreta, mas já está circulando. Isso pode representar o começo de uma futura epidemia.

Tanto os vetores quanto os vírus vão se adaptando a seus novos hospedeiros. Como são vírus com transmissão vetorial – um mosquito –, o vírus tem uma barreira a mais até chegar no humano. O processo de se adaptar aos humanos, multiplicar e causar grandes epidemias pode ainda levar um tempo, mas não sabemos precisar se é um tempo maior ou um tempo menor. O fato principal é que o vírus existe tanto nas áreas mais florestais, dentro de um ciclo mais preservado, como no ciclo mais urbano. Este é o gatilho inicial de uma possível epidemia de arbovírus, assim como ocorreu com dengue, chikungunya e zika.

Nós também já encontramos esses arbovírus na fronteira com a Colômbia, na cidade de Letícia, que é uma cidade-gêmea de Tabatinga e tem grande fluxo hidroviário. O cólera entrou no Brasil pela fronteira com o Peru e com a Colômbia, foi para a região Sudeste e se espalhou. Tivemos subtipos de vírus que entraram em Roraima pela Venezuela. O Aedes aegypti, após ter sido eliminado nos anos 1970, voltou ao Brasil pela fronteira amazônica. Isso mostra que temos fronteiras muito suscetíveis à circulação de pessoas, de vetores e de vírus na região amazônica.

Encefalites como mayaro e oropouche são doenças perigosas?

São febres hemorrágicas que podem causar sérios danos ao ser humano. O dano vai depender muito da patogenicidade dentro do hospedeiro e do estado geral de saúde da pessoa. Pode ser mais leve ou mais grave.

Por que o senhor disse que a Amazônia talvez seja o último lugar onde se consiga fazer este tipo de pesquisa?

Se você estudar determinados aspectos, pode ter na mão uma ferramenta muito poderosa para criar sistemas de alarme capazes de prever epidemias. São três os aspectos. Um, a presença de vírus nos reservatórios silvestres, ou seja, nos animais silvestres. Dois, a presença de vírus nas pessoas, nos moradores, nas pessoas em contato com a mata. Três, a presença de vírus nos vetores, identificando quais são, como e onde vivem. A partir disso, é possível construir uma base de conhecimento.

Quando dizemos que a Amazônia talvez seja o último lugar onde se possa fazer isso, é porque tem floresta tropical, populações nativas, alto fluxo migratório e intenso uso da terra. Devido a esse conjunto, talvez seja o último lugar que permita construir modelos, o que é muito importante para a saúde pública. Pois não basta só tratar depois de acontecer. É preciso ter um sistema de vigilância que funcione de forma adequada.

São modelos de predição de risco que podem servir a outros lugares também?

São modelos que podem ser extrapolados para outras regiões com os seus devidos cuidados.

O Brasil historicamente ocupa posição de destaque na ciência epidemiológica e de doenças tropicais infecciosas (malária, Doença de Chagas etc). O que é preciso fazer para retomarmos – se é que perdemos – esse destaque? Certamente o mundo vai valorizar cada vez mais esse conhecimento.

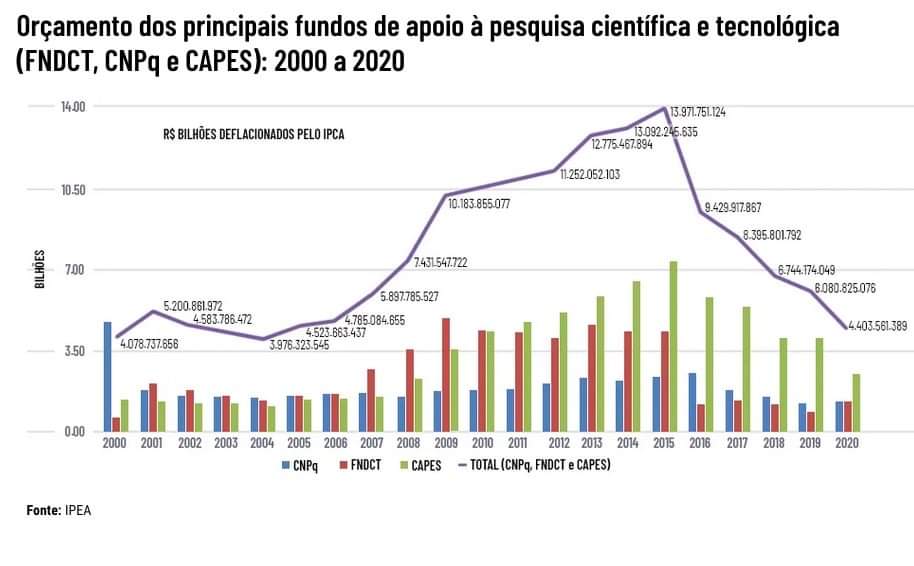

O Brasil continua tendo destaque em epidemiologia tropical e cada vez aumenta essa posição. O que mais tem dificultado é a questão dos financiamentos para as pesquisas e a formação de pessoas. O investimento tem caído abruptamente (ver gráfico).

Isso em nível nacional ou na região amazônica?

Nacional. Mas a região Norte sempre teve o menor número de doutores e o menor número de projetos. Além disso, temos que pensar no custo da Amazônia, e na alta informalidade que prejudica as pesquisas – por exemplo, há dificuldade para pagar mateiros e fazer coletas de mosquitos, pois aqui muitas vezes não tem RG, não tem CPF, não tem nota fiscal.

Enquanto isso, os riscos da arboviroses estão batendo na nossa porta. Os gestores precisam estar ligados a comitês científicos, que devem trabalhar para dar as informações corretas ao gestor. É uma questão de tempo: de o vírus se acostumar ao vetor, pular para pessoas, fazer trocas de vetores silvestres para urbanos. O mayaro, por exemplo, já está adaptado ao Aedes.