Uma das últimas florestas de terra firme do litoral do Pará guarda características únicas e precisa de proteção em meio a uma região de paisagem historicamente degradada. Pesquisas científicas e projetos socioambientais neste território buscam alternativas no contexto da bioeconomia e das respostas à crise climática

Por Sérgio Adeodato

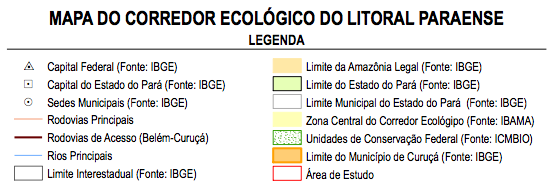

De Belém do Pará, são 138 quilômetros pelas rodovias BR-316 e PA-136 no sentido Norte até a vila de São João do Abade, no município de Curuçá – “cruz”, em tupi-guarani. De lado a lado no percurso, áreas degradadas e pastagens com gado de baixa produtividade compõem grande parte da paisagem despelada que substituiu a floresta após a colonização pelos jesuítas, no século XVII. Impactado pela abertura de estradas, o cenário contrasta com o que se vê mais à frente no litoral, paraíso natural da pesca, com intrigantes enclaves verdes que escaparam da destruição. No destino da viagem, a Ilha de Ipomonga: o último remanescente de expressão – em tamanho e nível de integridade ambiental – das florestas primárias ombrófilas densas banhadas pelo Atlântico na Amazônia.

Às margens do Rio Muriá, junto a praias e manguezais, a floresta reúne peculiaridades pela presença muito próxima do mar, alvo de estudos científicos que há cerca de duas décadas começaram a desvendar as diferenças biológicas entre esse ambiente e o restante da grande floresta de terra firme da Amazônia. Seria um dos “refúgios do Pleistoceno”, conforme teoria defendida pelo geógrafo Aziz Ab’Saber (2024-2012) para explicar os padrões de endemismo, ou seja, a ocorrência natural de espécies exclusivas de um lugar devido ao isolamento causado pelos períodos de seca na era das glaciações? Um “elo perdido” entre a vegetação de tempos remotos e a atual, em área de transição entre biomas? Diante das constatações sobre a floresta, quais os níveis de ameaças e como protegê-la?

Trata-se de um pedaço da Amazônia pouco conhecido pela ciência e ainda conservado em uma das regiões do bioma mais desmatadas ao longo da história, tendo servido como porta de entrada para o processo de ocupação humana no curso do Rio Amazonas.

“É uma área singular e importante pelos serviços ambientais na atual crise climática, onde já se observa redução de chuvas e aumento das temperaturas. Se há uma região na Amazônia em que se visualiza essas mudanças, ela está no nordeste paraense”, afirma João Meirelles, diretor-geral do Instituto Peabiru, organização sediada em Belém, que completa 25 anos com contribuições para a agenda da biodiversidade na Amazônia.

Entre as ações, destaca-se o apoio a expedições de cientistas do Museu Emílio Goeldi, de Belém, no trabalho de diagnóstico e inventário da floresta na Ilha de Ipomonga como forma de subsidiar políticas públicas de conservação e uso sustentável. Segundo Meirelles, “é comum na ciência a identificação de novas espécies de flora e fauna, mas não de novos ecossistemas ou fitofisionomias”, como ocorreu nas pesquisas realizadas neste ponto do território amazônico próximo ao litoral, também chamado “Salgado Paraense”, uma das principais áreas de atuação socioambiental do Peabiru.

Um marco das ações visando o desenvolvimento sustentável da região foi realizado há quase 20 anos, em 2006. Com patrocínio da Petrobras, o projeto chamava-se Casa da Virada. Como parte dessa iniciativa, os pesquisadores do Museu Goeldi identificaram na Ilha de Ipomonga uma floresta de terra firme de características especiais, batizada de Mata Amazônica Atlântica pelo cientista Samuel Almeida, um dos integrantes das expedições, falecido em 2011.

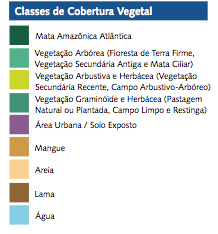

Não havia registros deste tipo de vegetação na Amazônia: uma área com espécies e aspectos de fisionomia vegetal comuns à Mata Atlântica, floresta tropical típica das regiões nordeste, sudeste e sul do país, só que em pleno bioma amazônico. “Constatamos uma área especial, onde vale aprofundar as pesquisas para que sejam tomadas medidas de conservação”, avalia Dario Dantas, pesquisador do Museu Emílio Goeldi. Haveria ocorrência da Mata Amazônica Atlântica em outras áreas, como no Maranhão?

Diversidade e riscos

Com 12 quilômetros quadrados, a Ilha de Ipomonga reúne pelo menos 130 espécies em 44 famílias botânicas, conforme catalogado pelos cientistas. Destacam-se o murupá, a uxirana e o puruí. As plantas de hábito epífito, como as bromélias, presentes em florestas muito úmidas, são raras neste remanescente próximo ao mar, à exceção da escada-de-jabuti, cipó-de-fogo e cipó-jequiri. Na composição da flora, algumas espécies apresentam valor madeireiro, como o tauari, o piquiá e o paricá; e outras são importantes pelo uso alimentar, a exemplo do bacuri e da bacaba. Há, ainda, as plantas utilizadas para fins medicinais (caso da copaíba) e como material para pesca artesanal (envira).

Espécies exuberantes registradas na floresta de Ipomonga (como tauari, cumaru, sucupira e castanheira) são dispersas por grupos específicos de animais, principalmente pequenos e médios mamíferos, macacos e aves. “O registro desta flora é um indicativo da presença de uma significativa fauna dispersora”, afirma Dantas, o que reflete a qualidade ambiental da área.

No entanto, embora localizado na região da Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, abrangendo praias e manguezais, o remanescente florestal não se encontra legalmente protegido. Há vestígios de degradação ambiental pela caça, introdução de búfalo, extração de madeira, queimadas recorrentes e manejo inadequado da coleta de frutos de bacuri. O desafio maior seria verificar se este tipo de vegetação estaria presente em outras partes do litoral paraense e maranhense.

Na época das pesquisas, havia a polêmica em torno do Porto de Espadarte, empreendimento que se destinaria a escoar minério de ferro com uma logística mais fácil de exportação para o Hemisfério Norte. O projeto previsto para a região da Ilha de Ipomonga não avançou, entre outros fatores, devido aos questionamentos ambientais e à queda do preço da commodity. O atual reaquecimento do minério de ferro no mercado pode até reacender os interesses, mas agora já existe um diagnóstico inicial sobre as riquezas ambientais da área – legado do projeto do Instituto Peabiru, ao reduzir lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade da região.

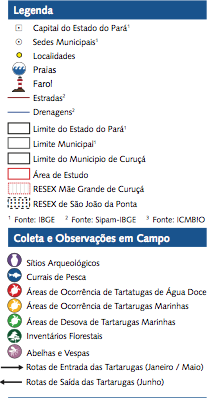

Além do aspecto biológico, a iniciativa em parceria com o Museu Goeldi contribuiu com pesquisas arqueológicas para posterior trabalho de prospecção na Ilha de Ipomonga, onde foram achados vestígios cerâmicos e de sambaquis de 7 mil anos. Hoje desabitada, com apenas alguns ranchos de pesca, a ilha guarda mistérios contados pelos pescadores.

Busca de alternativas

O debate em torno do potencial natural e cultural do Nordeste paraense permanece vivo, inclusive na perspectiva da restauração florestal em áreas degradadas, conforme novas políticas e investimentos prometidos para a Amazônia, no contexto da mudança do clima global. A COP 30, conferência climática da ONU que será realizada em 2025 em Belém, deverá trazer maior visibilidade para os desafios da região no desenvolvimento sustentável e controle do desmatamento.

Dados do MapBiomas indicam que o nível de degradação nos maiores municípios entre os 34 que compõem a região nordeste paraense é inferior à média estadual. Já bastante impactado ao longo da história, Curuçá perdeu 13,6% de cobertura florestal desde 1997, apresentando 47,6 mil hectares com vegetação nativa em 2022 – 76,6% do território municipal. Em Bragança, a perda foi de 32% neste período, mas a área desmatada apresenta contínua redução desde 2019. No Estado do Pará como um todo, a perda de florestas foi de 11,8% no mesmo período, com expansão acentuada nos últimos anos. O desmatamento em 2022 foi 64,7% maior do que em 2019.

O quadro joga luzes para esse pedaço – por vezes negligenciado – da Amazônia, em busca de caminhos capazes de unir geração de renda e conservação da biodiversidade, com qualidade de vida para populações locais. Apesar da criação extensiva de gado que ainda resiste à baixa produtividade e das atuais plantações de açaí em monocultura que proliferam com riscos aos ecossistemas naturais, há espaços para o turismo de base comunitária e novas práticas na agricultura familiar, como a produção de cacau em agrofloresta.

Em Curuçá, pequenos produtores aderiram à meliponicultura, mantendo caixinhas de abelhas nativas sem ferrão nos quintais. Além de complementar a renda pela venda do mel, as abelhas – por meio da polinização – melhoram as condições ambientais da área, bem como a qualidade dos frutos, entre outros benefícios. “Cria-se um ambiente favorável à governança dos territórios, com agentes locais mais ativos e conscientes sobre os recursos locais”, explica Hermógenes Sá, diretor de operações do Instituto Peabiru, à frente da iniciativa que mobilizou e capacitou dezenas de famílias do município na criação de abelhas nativas sem ferrão, já incorporada como alternativa econômica. O mel é vendido na beira das estradas, balneários e feiras, e o excedente fornecido para o Instituto Peabiru, com a distribuição na capital e outros mercados.

Riquezas dos manguezais

Na Amazônia próxima ao mar, as florestas que restaram ou se regeneram convivem na paisagem com os maiores manguezais contínuos do planeta. Devido ao grande volume de carga orgânica em sedimentos e nutrientes levados pela vazão dos rios Tocantins e Amazonas até a foz, a zona costeira amazônica é sui generis. Lá, os manguezais são mais extensos e exuberantes do que no restante do litoral brasileiro.

“Com o desmatamento da floresta em terra firme, algumas espécies da flora e fauna acabam migrando e ocupando os manguezais como refúgio e novo nicho de sobrevivência”, explica Marcus Fernandes, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Bragança.

Por outro lado, impactos causados pela derrubada de árvores mais adentro no continente podem assorear rios e interferir no fluxo normal de água doce para os manguezais, alterando a composição de espécies, além dos riscos da poluição por agrotóxicos que escoam da agropecuária. “Os manguezais, porém, são extremamente resilientes; jamais sucumbiram às mudanças de atividades na floresta em terra firme na região”, enfatiza Fernandes, também coordenador do projeto Mangues da Amazônia, realizado entre 2021 e 2023 pelo Peabiru em parceria com o Laboratório de Manguezais da UFPA e a Sarambuí, organização local, com o patrocínio da Petrobras.

O maior desafio está no uso sustentável dos recursos desse ecossistema, com práticas de manejo que garantam tanto a renda como a conservação ambiental. O Mangues da Amazônia realizou atividades de educação e sensibilização junto a comunidades extrativistas do litoral paraense, dedicadas principalmente à pesca artesanal e captura de caranguejo-uçá, beneficiando 6 mil pessoas. Em paralelo, pesquisas científicas desenvolveram métodos inéditos de restauração de áreas degradadas de manguezais, além da medição da captura e emissão de carbono.

De acordo com o pesquisador, devido a fatores geomorfológicos e à variação das marés, os manguezais amazônicos – principalmente no Pará – sofrerão menos com a elevação do nível do mar decorrente da mudança climática global, conforme estudos científicos. Em outras regiões do País, os efeitos serão piores porque os manguezais estão normalmente colados a cidades que impedirão o deslocamento do ecossistema para áreas interiores. Daí a importância, segundo Fernandes, de uma maior atenção aos mangues da Amazônia na atualidade: são eles, provavelmente, os únicos que restarão na costa brasileira no futuro – embora não se saiba exatamente quando.

Por conta deles, o município de Bragança é hoje um importante polo pesqueiro, sendo o maior exportador de pargo para o exigente mercado americano. Na cidade, a arquitetura colonial retrata o apogeu cultural e econômico do passado em região que primeiro se expôs ao desmatamento, mas guarda riquezas naturais estratégicas às populações locais e ao País. É um cenário diferente dos demais na maior floresta tropical do planeta, em reforço à atual visão das “várias amazônias” como pré-condição para qualquer plano de desenvolvimento sustentável e conservação da região.

Estudos da academia classificam cinco macrozonas distintas: Amazônia florestal; Amazônia florestal sob pressão; Amazônia desmatada (que já perdeu grande parte da sua floresta); a Amazônia não florestal (principalmente ocupada por cerrado) e a Amazônia urbana. Dentro delas há variantes, diferentes feições locais de paisagens e desafios. O mundo da Amazônia litorânea junta um pouco de cada uma neste mapa, mas levanta perguntas. Frente a condições tão peculiares, a região não ensejaria uma nova categoria? Uma nova Amazônia?