Encontro da iniciativa Uma Concertação para a Amazônia debate o presente e o futuro da região com base nas experiências dos povos que ocuparam a floresta há 12 mil anos

Quais as lições que os 12 mil anos de ocupação na Amazônia podem trazer para o presente, de modo a evitar os riscos prementes de savanização que pairam sobre a maior floresta tropical do mundo? Como construir um modelo socioeconômico que gere prosperidade para os habitantes da região, de forma perene e com base na conservação dos recursos naturais? A resposta passa por olhar os modelos de ocupação da região ao longo dos últimos milênios, entender os erros do passado e do presente e utilizar as ferramentas e tecnologias da chamada quarta revolução industrial para desenhar um futuro que seja verdadeiramente sustentável para a Amazônia.

O terceiro encontro da iniciativa Uma Concertação para a Amazônia reuniu, em 24 de agosto de 2020, o arqueólogo Eduardo Neves, o climatologista Carlos Nobre e o empresário Denis Minev para uma profunda discussão sobre a Amazônia em três tempos – passado, presente e futuro – e como eles se conectam na busca por soluções.

As pesquisas do arqueólogo Eduardo Neves, professor do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo (USP) na Amazônia mostram como os povos indígenas que habitaram a região há cerca de 12 mil anos modificaram o bioma, contribuindo para agrobiodiversidade e transformando-o em patrimônio cultural, além de natural. Foi por meio do cultivo das árvores e raízes, com experimentação e diversificação de plantios por parte desses antepassados, que existe a floresta como a conhecemos hoje. Como diz o professor Carlos Nobre, “as florestas tropicais só existem porque as florestas tropicais existem”.

Ao longo dos milênios, os habitantes da região cultivavam espécies de ciclo de vida longo, como a castanheira – que chega a viver 400 anos – e também faziam roças em sistemas agroecológicos. Além da castanha, a goiaba, o ariá e o piquiá já eram manejados há cerca de 9 mil anos, e há 5,8 mil anos predominavam culturas como a abóbora, o feijão, a mandioca e o tucumã.

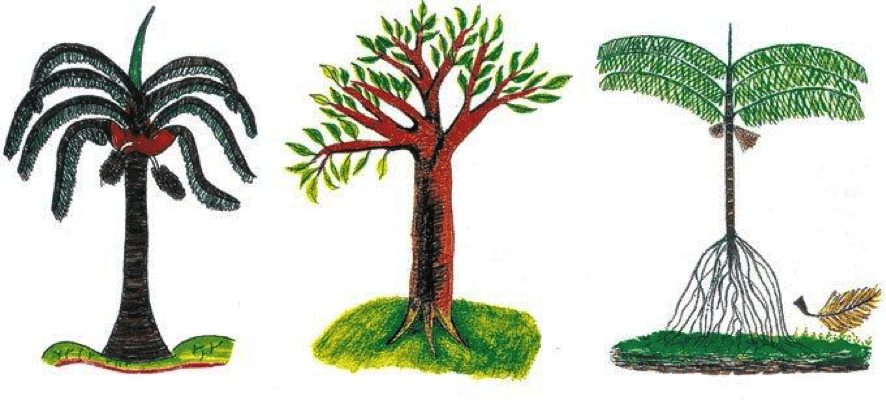

Tudo isso está documentado em fartas evidências arqueológicas encontradas em escavações que, além de vestígios vegetais, também trazem fragmentos de material cerâmico e de ossos de mamíferos e peixes. Em 2013, um artigo publicado na revista Science apresentou um extenso inventário das espécies de árvores na Amazônia e trouxe algumas conclusões: estima-se que existam 390 bilhões de árvores na Floresta Amazônica agrupadas em aproximadamente 16 mil espécies. Destas, apenas 227 (1,4%) totalizam quase a metade das árvores da Amazônia, ou seja, têm hiper dominância. Entre as mais comuns estão o açaí-do-mato, o açaí-do-pará, a castanheira, o cacaueiro e palmeiras diversas. Mas conhecimento não está só no artigo da Science; os índios Ticuna também têm conhecimento dessa diversidade de espécies, como mostra imagem abaixo.

“É uma série de plantas com importância simbólica e econômica, o que demonstra um processo muito antigo de seleção de agroflorestal por parte das populações indígenas e o motivo de a Amazônia ser reconhecida internacionalmente por ser um centro de agrobiodiversidade”, diz Neves. Há um grande leque de plantas domesticadas e hoje altamente cultivadas que tem origem amazônica: amendoim, açaí, abacaxi, batata-doce, cacau, taioba, mandioca – todas com papel importante não só na economia brasileira, mas do planeta todo.

Além da variedade de cultivos agrícolas e florestas, a Amazônia é também considerada um centro de diversidade geológica. A cidade de Manaus, por exemplo, foi erguida sobre vários sítios arqueológicos onde predominam as terras pretas, um tipo de solo muito fértil, formado pelos povos indígenas do passado e utilizados hoje em dia pelos agricultores da região. Na região de Porto Velho, no Alto Madeira, o sítio arqueológico Teotônio trouxe evidências de solos com datas até 4 mil anos.

As cerâmicas mais antigas das Américas vêm da Amazônia – no sítio de Taperinha, próximo a Santarém, no Pará, foram encontradas cerâmicas que datam de até 7 mil anos atrás. Há indícios de que a cidade possa ter sido erguida sobre os vestígios de outra cidade pré-colombiana. As Terras Pretas de Índio também inspiram o desenvolvimento de tecnologias visando uma agricultura mais sustentável no futuro, inclusive por seu potencial de mitigação da mudança do clima (saiba mais aqui e aqui).

De acordo com Neves, havia cerca de 10 milhões de indígenas na Amazônia em 1.500 DC, e cerca de 90% dessa população pereceu nos primeiros séculos da colonização europeia, basicamente por doenças e escravidão. “Quando os primeiros cientistas europeus viajaram pela Amazônia no século XVIII – portanto dois séculos depois dos primeiros contatos –, encontraram extensas áreas esvaziadas de gente e cobertas por matas. O colapso demográfico levou ao abandono de cidades, aldeias, estradas e áreas de cultivos”, explica o arqueólogo. O uso da terra, da madeira e da palha como materiais construtivos fizeram com que essas estruturas não fossem reconhecidas até recentemente – como resultado, naturalistas construíram uma imagem de florestas prístinas, ocupadas desde tempos imemoriais por populações indígenas pequenas e dispersas.

Esses tesouros vêm sendo descobertos justamente por causa do desmatamento e da expansão da fronteira agrícola para cultivo de grãos: no Acre, por exemplo, nos últimos 15 anos centenas de sítios arqueológicos foram identificados, com a descoberta de geoglifos (grandes figuras desenhadas no chão) no Acre e em outros sítios em Rondônia, no norte do Mato Grosso e no sul do Pará – muitos deles sendo destruídos por tratores antes mesmo de ser estudados.

Embora muito se fale no potencial do turismo científico para a Amazônia, no Brasil são incipientes as pesquisas em arqueoturismo, vertente do turismo em que o visitante tem interesse em “áreas com evidências materiais de sociedades pregressas que trazem informações objetivas e/ou subjetivas acerca de suas dinâmicas culturais”. E ainda que existam preocupações com a preservação dos sítios arqueológicos, esse rico patrimônio histórico ainda é pouco explorado como atrativo para fomento da atividade turística na Amazônia, por enquanto muito focada no ecoturismo, como fica evidente no estudo setorial de Turismo. Saiba mais no trabalho Arqueoturismo no estado do Amazonas – Da teoria à prática: o caso da Gruta do Batismo.

Para Neves, conhecer o passado profundo da Amazônia é importante para que se tracem novas estratégias para a região, baseadas nas práticas dos antepassados. “Temos uma história de 12 mil anos de construção de paisagens através de estratégias de diversificação dos povos indígenas, e nos últimos 40 anos, quase 20% da Amazônia foi destruída. Fica a lição de que a diversificação de culturas e a agroecologia podem ajudar a manter essas florestas”, diz.

Estudioso da Amazônia há mais de três décadas, o climatologista e ganhador do Nobel da Paz Carlos Nobre vem se dedicando ao projeto Amazônia 4.0, iniciativa que pretende propor um novo paradigma de desenvolvimento para a região, com base na bioeconomia e preservação da floresta em pé. Capitaneado por Nobre, o projeto está ancorado no Instituto de Estudos Avançados da USP e tem parceiros como a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, ONGs e centros de empreendedorismo.

O foco é fomentar um ecossistema de inovação em núcleos descentralizados em várias partes da Amazônia, unindo tecnologias modernas, da chamada indústria 4.0, ao conhecimento tradicional dos povos amazônicos para produzir bens e serviços. O projeto prevê ainda a construção de um laboratório de genômica e a capacitação de indígenas e jovens da região no sequenciamento do genoma das espécies amazônicas.

Com base em números do Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as culturas tradicionais que preservam o valor da floresta já geram mais riqueza para a Amazônia do que a soja e gado – essas duas atividades renderam R$ 14,5 bilhões ao ano e ocuparam 240 mil km quadrados, com geração de valor de R$ 604/hectare/ano. Já a soma das três principais culturas tradicionais da Amazônia (açaí, cacau e castanha) gerou R$ 5,1 bilhões por ano, ocupando 3.550 km quadrados em sistemas agroflorestais e extrativismo, proporcionado R$ 12.300/hectare/ano.

Essa análise foi feita em parceria com a Fundação Certi com base em seis estados amazônicos: Pará, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá e não leva em consideração o restante da cadeia da pecuária bovina, como o abate e beneficiamento da carne pelos frigoríficos.

O estudo ilustra o potencial econômico dos sistemas agroflorestais, mesmo em produção primária, e de seus serviços ecossistêmicos: eles recompõem até 60% dos serviços ambientais e são responsáveis por 80% do armazenamento de carbono. Com uma bioeconomia baseada nesses produtos e com agregação de valor em indústrias modernas (nutracêutica, farmacêutica, cosméticos, fragrâncias, óleos e recursos genéticos), esse potencial tende a ser ainda mais significativo.

Para isso, será preciso integrar a essa nova economia as 4.438 localidades na Amazônia Legal – entre vilas, cidades, projetos de assentamentos e aldeias indígenas – o que requer um modelo descentralizado, possível graças às tecnologias da indústria 4.0 (sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes de comunicação) que são democráticas e passíveis de serem enraizadas em toda a Amazônia.

Há desafios para serem enfrentados, como o isolamento e a precária infraestrutura e logística da região; o fato de os processamentos de matérias-primas serem complexos; o acesso a mercados, além de equipamento e treinamento para que esses negócios prosperem – problemas que passarão a ser melhor avaliados a partir dos pilotos do projeto Amazônia 4.0. Nesse sentido, duas atividades já estão em curso: os Laboratórios Criativos da Amazônia e a Rainforest Business School.

Os laboratórios são biofábricas compactas, equipadas com tecnologias da indústria 4.0 para processar insumos amazônicos de cadeias como cacau, cupuaçu, castanha; açaí e óleos comestíveis, além do laboratório de genômica, cujo objetivo é demonstrar que é possível sequenciar genoma de qualquer planta, animal e microrganismo de origem amazônica.

Com o apoio do Instituto Arapyaú, Instituto Humanize e Instituto Clima e Sociedade, já foi iniciada a construção do laboratório da cadeia produtiva do cupuaçu e do cacau. Para atuar nele, será feita a capacitação da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Município de Belterra (Amabela), que reúne mulheres produtoras de Belterra, no Pará. A ideia é replicar esse modelo de treinamento em outras comunidades e também em campus universitários de Manaus, Belém e Santarém (PA), atraindo jovens para o mundo do empreendedorismo sustentável, criando as bases para startups muito inovadoras, especialmente no modelo business-to-business (B2B).

Já a Rainforest Business School é uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP e Universidade do Estado do Amazonas, que prevê a oferta de um curso de MBA sobre negócios sustentáveis da floresta e capacitação de jovens universitários de graduação e pós-graduação, com o objetivo de preparar as lideranças para a economia do século XXI. De acordo com Nobre, são alguns caminhos para que o Brasil saia do processo de desindustrialização e deixe de ser apenas um fornecedor de commodities agrícolas e minerais para as nações industrializadas. “Podemos liderar mundialmente com uma bioeconomia baseada na biodiversidade, com soluções sustentáveis para as crises ambientais e de saúde, tornando o Brasil a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade”, diz o climatologista.

Como ressuscitar a bioeconomia

Entre o passado remoto e o futuro da Amazônia, porém, há o presente da região, que sofre com a impermanência de políticas públicas adequadas que garantam preservação ambiental e geração de prosperidade para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. O empresário Denis Minev, diretor-presidente da Bemol, rede varejista atuante em quatro estados, investidor em negócios de impacto e ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas, apresentou sua visão de negócios na Amazônia e trouxe um olhar sobre os fracassos do modelo de desenvolvimento pensado para a região no passado mais recente.

Os anos entre 2004 a 2012 foram considerados um período de ouro do ponto de vista ambiental e também econômico para a Amazônia. O aumento da presença do Estado na região, com o monitoramento de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), o policiamento e a infraestrutura de repressão ao desmatamento e aos crimes ambientais trouxe efeitos práticos, com quedas nos índices de desmate.

Com o superciclo das commodities (gado, soja e minério), que durou até 2012, o volume de impostos arrecadados no País cresceu fortemente, com resultados positivos na arrecadação das prefeituras dos municípios da Amazônia graças aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, ligado ao Imposto de Renda nacional. Na época, o governo federal também tinha grande volume de recursos, o que abria espaço para convênios com prefeituras e governos estaduais. O volume de transferências de renda cresceu, com programas como o Bolsa Família, o Seguro Defeso e as aposentadorias rurais, trazendo impactos sobre o consumo das famílias e acelerando a produção de motos, celulares e televisores na Zona Franca de Manaus.

Com outras atividades econômicas em alta, esse período de prosperidade desfavoreceu atividades que mantinham a floresta em pé, tais como as culturas de castanha, sorva, borracha, pau-rosa e a criação de peixes ornamentais. “Em geral, o período 2004-2012 foi positivo, pois as populações amazônicas enriqueceram e houve pressão ambiental menor, embora tenha sido, por outro lado, o cemitério da bioeconomia”, diz Denis Minev.

Já o período entre 2013 e 2020 foi marcado pelo fim do superciclo das commodities e da entrada do Brasil em recessão, com o consequente empobrecimento dos municípios amazônicos e aumento da fragilidade da fiscalização ambiental. Com menores orçamentos, especialmente a partir de 2015, governos estaduais e municipais vivenciaram crises sucessivas que impactaram programas ambientais e de transferência de renda, que foram revistos e tiveram seu alcance limitado: o Bolsa Família se tornou mais restrito; o Seguro Defeso foi suspenso em alguns momentos e a Reforma da Previdência, já em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, restringiu benefícios aos mais pobres, o que gerou insatisfação geral na população, reduziu os níveis de consumo e, consequentemente, da produção de bens na Zona Franca de Manaus.

Com economias enfraquecidas e afrouxamento da fiscalização, o desmatamento atingiu, em 2020, o pico dos últimos anos, com mais de 11 mil km quadrados devastados, e as atividades ligadas à floresta também não ressurgiram durante o período. Hoje, a região amazônica vive os efeitos de uma recessão continuada, o que torna urgente a proposição de novos caminhos.

Para Minev, esses caminhos passam por duas estratégias: a bioeconomia que não toca a floresta, de geração de conhecimento e inteligência; e a bioeconomia que toca a floresta, que inclui as cadeias produtivas que os investimentos de impacto estão buscando acelerar – tais como o manejo florestal, a piscicultura, o turismo e a gastronomia.

A primeira estratégia tem como principal desafio o baixo orçamento destinado a Pesquisa & Desenvolvimento na região – o Instituto de Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) tem um orçamento de menos de R$ 50 milhões/ano, cerca de 700 vezes menor que o da Universidade Stanford, da California, considerada o motor do Vale do Silício. “Como pensar uma bioeconomia, em ciência avançada com esse tipo de orçamento?”, questiona Minev (saiba mais no estudo Orçamento Público na Amazônia Legal , que traz indicadores específicos para gastos em C&T).

Já na bioeconomia que toca a floresta, onde o empresário já investiu em startups, o principal entrave é a informalidade, que prejudica as relações de trabalho e a criação de negócios. “Precisamos encontrar formas para que as pessoas tenham CPF, CNPJ, conta bancária, título da terra”, diz. Um dos caminhos possíveis, segundo ele, é iniciar um plano amplo de recuperação de 100 mil km quadrados de áreas degradadas na Amazônia, em uma aliança envolvendo empresas, ONGs, empresas, bancos, cientistas e povos da Amazônia. Se o futuro passa por repetir o passado, é hora de reduzir o estrago causado pela ausência de políticas do presente.

Uma Concertação pela Amazônia

Realizada de forma virtual em razão da pandemia de Covid-19, a iniciativa nasceu de uma provocação de uma rede composta por mais de 100 especialistas e organizações, entre os quais o Instituto Arapyaú, sobre a necessidade de se discutir de maneira mais densa a institucionalização da Amazônia como um projeto de país.

A Concertação é voltada a estabelecer e buscar sinergias nas iniciativas pró-Amazônia que já existem, valorizando a diversidade de papéis, fortalecimento da rede de conhecimento e pessoas que se dedicam a esse tema e de forma a trazer mais profundidade para as discussões sobre a região. Para isso, busca conectar os diferentes atores, como setor empresarial, financeiro, Forças Armadas, ciência e tecnologia, cultura e organizações locais.

Segundo Roberto Waack, presidente do conselho do Instituto Arapyaú, a ideia desse movimento é desenhar uma agenda de Amazônia para o Brasil – e para a própria Amazônia e suas diversas populações – a mais diversa e aberta possível, baseada em pilares fundamentais aos quais se integram os temas de reconhecida importância tratados nesta reunião. Os pilares incluem trazer para a discussão os grandes negócios, o protagonismo da sociedade civil e o fortalecimento institucional, especialmente no campo da governança, para as instituições estatais e não estatais, como o consórcio dos governadores da região.

O movimento busca olhar para as diferentes Amazônias, com suas distintas realidades naturais, sociais e econômicas, e suas respectivas possibilidades, para se chegar a uma agenda comum que envolva desde a proteção de florestas e o desenvolvimento de uma bioeconomia de baixo impacto nas áreas mais conservadas do bioma até incentivos à produção agroflorestal e, ainda, ao agronegócio e mineração em zonas mais antropizadas, por exemplo.

O primeiro fundamento é definir o que se entende por desenvolvimento, conforme discussão travada no mundo todo, em que o Brasil tem as melhores condições de avançar. Depois está o envolvimento de grandes negócios e empresas para o fortalecimento do ambiente institucional, além da discussão mais profunda sobre mecanismos de governança – desde a dimensão global das mudanças climáticas até ao que acontece campo, no dia a dia dos municípios.

A proposta é aprofundar esses e outros pontos relevantes e alimentar uma espiral temática, em processo de construção por meio da troca de conhecimento em searas como planos e políticas públicas, instrumentos econômicos, atuação empresarial, cultura e sociedade, indicadores de desenvolvimento, desmatamento, infraestrutura e o papel da ciência e tecnologia, entre outros.